यह लाइनें हैं अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की, जो उन्होंने लखनऊ से विदा होते वक़्त कहीं थीं. उत्तर भारत में अवध हमेशा से ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेन्ट इलाका रहा है. कहा जाता है कि अवध को उसका नाम कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या से मिला था. एक वक़्त तक नवाबों की शान रहा अवध, धीरे-धीरे अंग्रेजों की हड़प नीति का शिकार हो गया.दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं

रुख़्सत ऐ अहले वतन

,

हम तो सफ़र करते हैं

आज 7 फरवरी है. और आज की तारीख़ का संबंध है नवाब वाजिद अली शाह के अवध पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे से. अवध (Awadh) 16 वीं शताब्दी में अवध पर मुग़लों का कब्ज़ा हो गया था. जिसके बादअवध को मुग़ल साम्राज्य का एक सूबा कहा जाने लगा. इसकी राजधानी फैज़ाबाद बनाई गई थी. इसके बाद जब देश में अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा तो मुग़ल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा. ऐसे में अवध को थोड़ी आज़ादी दे दी गई. और मुग़ल बादशाह मुहम्मद शाह ने 1722 में वहां का गवर्नर सादत खान को बना दिया. दरअसल, मुग़लों की सेवा में पर्शिया के कई खुरासानी सैनिक थे. इन्हीं में से एक सादत खान भी था. पहले उसे नाज़िम का दर्ज़ा दिया गया था, जिसे बाद में नवाब में तब्दील कर दिया गया. लेकिन मुग़लों से कुछ हद तक ढिलाई मिलने का मतलब ये नहीं था कि नवाब पूरी तरह से अपनी मनमर्जी से शासन कर सकता था. पावर सेंटर अभी भी दिल्ली में ही था. और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी भी अवध पर अपनी निगाहें गड़ाए थी. कंपनी के लिए अवध प्रांत में हस्तक्षेप करने के बहाने खोजना बिल्कुल मुश्किल नहीं था.

सादत खान की असमय मौत के बाद 1739 में उसके दामाद सफदरजंग को अवध का नवाब बनाया गया. लेकिन जल्द ही सफदरजंग की मौत हो गई. और 1754 में नवाब की गद्दी का हक़दार बना उनका बेटा शुजाउद्दौला. अवध की नवाबी में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम का ग्रहण लगना इसी वक़्त से शुरू हो गया. पहले 1757 में कंपनी की सेना प्लासी का युद्ध जीतती है. और फिर 1764 में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध. बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, अवध और मुग़ल एम्पायर की संयुक्त सेना को बुरी तरह हरा देती है. इसके बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला कंपनी के साथ 1765 में एक संधि करता है. जिसे 'इलाहाबाद की संधि' कहते हैं. इस संधि के मुताबिक़ कंपनी ने 50 लाख रुपए के बदले युद्ध में जीते गए अवध के कुछ हिस्से को नवाब को वापस कर दिया. और यह तय कर दिया कि नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अवध में रखी जाएगी. इस तरह शुरू हुआ यह संधियों का दौर आगे भी चलता रहा. नवाबों ने आने वाले सालों में कंपनी के सामने सरेंडर करते गए. ब्रिटिश सेना की सुरक्षा और युद्ध में मदद के लिए, अवध के नवाब ने पहले चुनार का किला, फिर बनारस, गाजीपुर, और फिर इलाहाबाद के किले को भी छोड़ दिया. साथ ही साथ नवाब द्वारा कंपनी को दी जाने वाली नकद सब्सिडी भी वक़्त के साथ बढ़ती गई. साल 1801 में एक और संधि हुई. जिसके मुताबिक़ नवाब को अपनी सेना भी छोड़नी पड़ी. इसके अलावा दक्षिणी दोआब यानी कि रोहिलखण्ड को भी ब्रिटिश कंपनी के हवाले कर दिया गया. कुल मिलाकर करीब 30 सालों में अवध का लगभग अपना आधा इलाका अंग्रेजों के कब्जे में आ गया. लार्ड वेलेज़ली ने 1801 की संधि में एक यह क्लॉज़ भी जोड़ा था. कि नवाब को ऑनरेबल कंपनी के उच्चाधिकारियों की एडवाइस के मुताबिक़ ही शासन करना होगा. जो राज्य की समृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए. सुनने में यह क्लॉज़ बेहद आसान लगता है. लेकिन अवध पर कब्जे के खेल का रास्ता इसी क्लॉज़ से निकला.

अवध क्षेत्र (फोटो सोर्स - Wikimedia Commons)

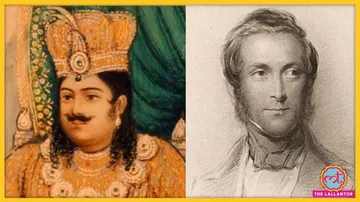

वाजिद अली शाह 1847 में वाजिद अली शाह अवध के नए नवाब बने. वाजिद अली शाह मनमौजी किस्म के शासक थे. नाच-गाने, कविता और मुशायरों के आयोजन में दिलचस्पी रखते थे. कहा जाता है वाजिद अली ने 300 शादियां कीं थीं. और तलाक भी खूब दिए थे. नवाब की सबसे अजीज बेगम सरफ़राज़ महल थीं. जिन्हें बाद में वाजिद अली ने तलाक दे दिया था. जिस वक़्त वाजिद अली नवाब बने, अवध बेहद कमजोर हो गया था. अंग्रेजों की नियत और नीतियों ने अवध को एक बीमारू राज्य बना दिया था. लेकिन वाजिद को लगता था कि जब तक वह ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के भरोसेमंद बने रहेंगे, तब तक अवध को कोई दिक्कत नहीं होगी. नवाब बनते ही वाजिद अली शाह ने विज़ारत का जिम्मा पुराने वजीर इमदाद हुसैन अमीनुद्दौला को सौंप दिया. खजाने और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई राजा बालकृष्ण को. कहा जाता है नवाब वाजिद अली शाह ने अनाज को अवध से बाहर ले जाने पर पाबन्दी लगा दी थी. जिसके चलते राज्य के बाजारों में खाने के लिए अनाज की कोई कमी नहीं थी. अनाज के दाम भी पहले की तुलना में कम थे. डॉ. राजनारायण पांडेय अपनी किताब 'वाजिद अली शाह और परीख़ाना' में लिखते हैं,

नवाब वाजिद अली शाह रोज लखनऊ में अपनी सेना की पलटनों की सलामी लेते थे. अंग्रेजों को ये नवाबी रास नहीं आती थी. अंग्रेज इतिहासकार मेटकॉफ़ के मुताबिक़, अंग्रेजो ने तमाम तरकीबें लगाकर नवाब द्वारा ली जाने वाली परेड की ये सलामी रुकवा दी. लेकिन अवध की कमजोरी की दो वजहें थीं- एक ये कि वाजिद अली का ध्यान शासन पर कम था, दूसरा कि अवध की सैन्य ताकत बेहद कम हो गई थी. 1848 में लार्ड डलहौज़ी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था. डलहौज़ी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया. सितम्बर 1848 में डलहौज़ी ने एक पत्र में लिखा था,'लेकिन बादशाह वाजिद अली शाह की सुशासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कम्पनी के हुक्मरानों को फूटी आंखों नहीं सुहा रही थी और वे शीघ्रताशीघ्र अवध को अपनी झोली में डाल लेना चाहते थे'

लार्ड डलहौज़ी अवध पर कोई भी कार्यवाई करने से पहले वाजिद अली शाह के खिलाफ लिखित में सुबूत जमा करना चाहता था. ताकि वह कार्यवाई को उचित ठहरा सके. इसके लिए अवध में तैनात अंग्रेज रेसिडेंटों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया. अंग्रेज अधिकारी भी डलहौज़ी के मंसूबे समझते थे. और उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिससे गवर्नर जनरल खुश हो जाए.'ये अवध तो वो चेरी है जो पेड़ हिलाते ही मुंह में आ गिरेगी.'

नवाब वाजिद अली महिलाओं के साथ (फोटो सोर्स -Wikimedia Commons)

कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट सबसे पहले रिपोर्ट तैयार की अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन ने. जिसे 1848 में अवध में रेजिडेंट के बतौर नियुक्त किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि अवध में चारों तरफ अराजकता है और इसके जिम्मेदार नवाब वाजिद अली शाह हैं. ये भी जोड़ा गया कि इसके बाबत सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए. हालाँकि, स्लीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के पक्ष में नहीं था. स्लीमैन की रिपोर्ट के बाद लॉर्ड डलहौज़ी ने कुछ वक़्त तक कोई कार्रवाई नहीं की. वाजिद अली शाह को भी अब तक रिपोर्ट की कोई भनक नहीं थी. हालांकि, लॉर्ड डलहौज़ी ने 1853 में लिखा,

कुछ ऐसा ही उसने कंपनी के प्रेजिडेंट चार्ल्स वुड को भेजे खत में भी लिखा था. स्लीमैन की रिपोर्ट से काम नहीं बना तो डलहौजी ने एक और अंग्रेज रेजिडेंट सर जेम्स ओट्रम को रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सौंपा.'अवध का राजा बहुत अहंकारी होता जा रहा है, और भारत से जाने के पहले मुझे इसे निगल जाने में ख़ुशी होगी.'

अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन (फोटो सोर्स- Wikimedia Commons)

ओट्ररम की रिपोर्ट जनरल ओट्ररम ने अपनी नियुक्ति के कुछ ही महीनों बाद 1855 में अवध की शासन व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट लार्ड डलहौज़ी को भेजी. रिपोर्ट में उसने अवध के नवाब और उसके अधिकारियों पर कुशासन के गंभीर आरोप लगाए थे. लेकिन कब्जे कर लेने लायक स्थितियां हैं ये इस रिपोर्ट में भी नहीं था. लेकिन डलहौज़ी ने रिपोर्ट को बढ़ा-चढ़ाकरअपने उच्चाधिकारियों को भेज दिया. और कार्यवाई के आदेश मांगे. जवाब में उसे अवध में क़ानूनी कार्यवाई करने की अनुमति मिल गई.

सबसे पहले लार्ड डलहौज़ी ने 1801 की Treaty को तोड़ने का फैसला किया. जिसके एक क्लॉज़ में कहा गया था कि नवाब राज्य का प्रशासन उचित ढंग से करेगा. लेकिन डलहौज़ी ने कहा कि इस क्लॉज़ का पालन पिछले 50 वर्षों में ठीक से नहीं हुआ है. इसलिए इस treaty को को तोड़कर एक नई treaty बनाई जाए, जिसमें अवध के नवाब अवध का सारा प्रशासनिक काम-काज कंपनी के अधीन कर देंगे. दरअसल, डलहौज़ी इस बहाने यह दिखाना चाहता था कि वह अवध को अच्छी गवर्नेंस के लिए ब्रिटिश अधीनता में लाना चाहता है. हालांकि, वाजिद अली शाह इस treaty को स्वीकार नहीं करना चाहते थे. लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सके. जिसके बाद 7 फरवरी 1856 यानी आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने एक डिक्लेरेशन जारी करके अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया. वाजिद अली शाह के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है. कहा जाता है 1857 के गदर के वक़्त जब अंग्रेजो ने हमला बोला तब नवाब अपने महल में थे. और वहां से इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि उनको जूतियां पहनाने के लिए महल में कोई सेवादार मौजूद नहीं था. और वाजिद अली शाह पकड़े गए. जिसके बाद उन्हें कलकत्ता के मटियाबुर्ज के कारावास में भेज दिया गया. इधर वाजिद अली शाह के पीछे उनकी एक पत्नी, बेगम हज़रत महल लखनऊ में ही रहीं. 1820 में जन्मी हज़रत महल का बचपन का नाम मोहम्मद ख़ानम था. कहा जाता है, आज लखनऊ में जिस इमारत में भातखण्डे संगीत विश्वविद्यालय है. नवाब वाजिद अली शाह के समय उसमें परीखाना हुआ करता था. जहां परियां अर्थात ऐसी महिलाएं रहती थीं. जो नवाब को पसंद होती थीं. बेगम हज़रत महल भी उन्हीं में से एक थीं. जो नवाब के बेटे की माँ बनी थीं. जब 1857 का विद्रोह हुआ तो हजरत महल ने स्वाधीनता के लिए लड़ने वालों की अगुआई की थी. अंग्रेजी सेना को मौलवी अहमद शाह और हज़रत महल ने लखनऊ में घुसने से रोका था, लखनऊ के आलमबाग में हाथी पर सवार होकर लड़ाई लड़ी थी. चिनहट और दिलकुशा में भी उन्होंने अंग्रेजो को बुरी तरह हराया था. बेगम ने कभी हार नहीं मानी और आखिरी दिन नेपाल में बिताते हुए 1879 में बेगम हज़रत महल की मौत हो गई थी.

.webp)