तकरीबन 2000 साल पहले की बात है. चीन ने भूकंप नापने के लिए एक जुगाड़ खोजा था. वो खुले मैदान में एक कांसे का 6 फीट डायमीटर का जार रख दिया करते थे. डायमीटर के चारों ओर खुले मुंह के 8 ड्रैगन लगा दिए जाते थे. नीचे 8 मेंढक लगा दिए जाते थे. सब कांसे के ही. ड्रैगन के मुंह में एक बॉल रख दी जाती थी. जब भूकंप आता तो बॉल उसके मुंह से छिटक कर मेंढक के मुंह में चली जाती. जिस दिशा में जाती, उसे भूकंप की दिशा मान लिया जाता था. इस चीनी जुगाड़ का नाम था 'हॉफेंग डिडोंग'.

भूकंप सुनते ही रिक्टर स्केल याद आता है, लेकिन पता है ये यूज क्यों नहीं होता?

भूकंप बताने वाले रिक्टर स्केल का पूरा इतिहास-गणित

लगभग ऐसे ही जुगाड़ वाले यंत्र पूरी दुनिया में सदियों तक इस्तेमाल होते रहे. अंदाजा लगता था, लेकिन इनमें सटीकता नहीं थी. फिर आया साल 1930. रेल का इंजन बन चुका था, बिजली भी बन चुकी थी. यहां तक कि टेलीफोन का आविष्कार भी हो चुका था. यानी विज्ञान काफी प्रगति पर था. ऐसे में दो व्यक्तियों के दिमाग में बिजली कौंधी, उन्हें लगा भूकंप मापने का कुछ तर्क पूर्ण और साइंस वाला तरीका निकाला जाए. कुछ ऐसा जिससे पता लगे धरती सही-सही कितना कांपी.

इन दो लोगों में से एक का नाम था ‘चार्ल्स एफ रिक्टर’ और दूसरे का ‘बेनो गुटेनबर्ग’. दोनों काम पर डट गए. 200 से ज्यादा भूकंपों पर दिन रात रिसर्च की. समय लगा, लेकिन खोज निकाला तरीका भूकंप मापने का. 1935 तक इन्होंने एक स्केल इजाद कर दिया, जिससे पता चला भूकंप की तीव्रता कितनी है. इस स्केल का नाम रखा गया रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना.

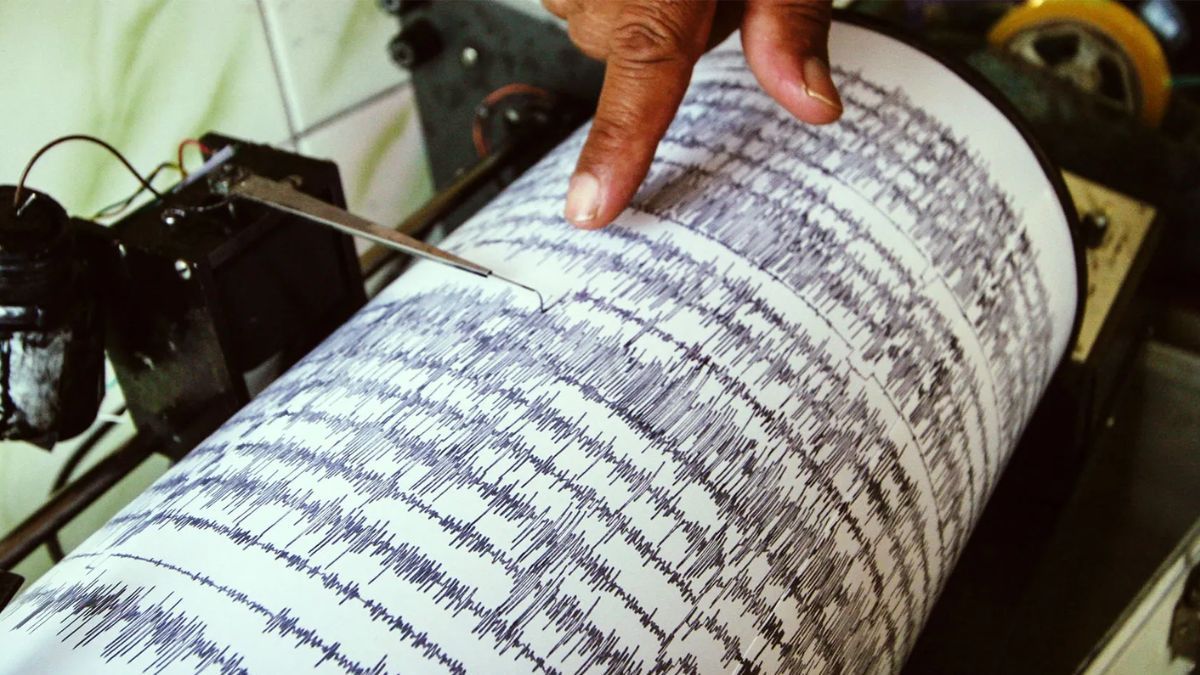

भूकंप में दो चीजें देखी जाती हैं: मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी. मतलब कितना आया और कितनी जोर से. ये मापा जाता है रिक्टर स्केल से. जब जमीन हिलती है, तो एनर्जी निकलती है. ये तरंग के रूप में निकलती है. तो इसके लिए एक यंत्र बैठाया जाता है. सीज्मोग्राफ. ये यंत्र भूकंप की तरंगों की ताकत और कितने समय तक ये तरंगे एक्टिव रहीं, इस बात का पता लगाता है. अब तो सीज्मोग्राफ दुनियाभर में कई जगह लगे हुए हैं.

बहरहाल, सीज्मोग्राफ को ऐसे एरिया में लगाया जाता है, जिससे 100-200 किलोमीटर दूर भूकंप आते हैं. भूकंप की तरंग आ के सीज्मोग्राफ से टकराती है. ये इसको मापता है. ये धरती में होने वाली हलचल का एक डिजिटल ग्राफ बनाता है, जिसे सिस्मोग्राम कहते हैं. इसके आधार पर ही गणितीय पैमाने यानी रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है.

भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है. रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है. ऐसे समझिए कि रिक्टर स्केल पर 6 तीव्रता का भूकंप 5 से केवल 1 ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 10 गुना ज्यादा होगा. उसी तरह 7 तीव्रता 6 का 10 गुना और 5 का 100 गुना और 4 का हज़ार गुना तीव्र होगा.

1935 से 1970 तक, भूकंप की तीव्रता का मापने का पैमाना रिक्टर स्केल था. लेकिन, 1970 के बाद रिक्टर स्केल को बदल दिया गया. इसकी वजह ये थी कि रिक्टर पैमाने को विशेष तौर पर दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए बनाया गया था, इस इलाके में भूकंप ज्यादा आते थे. साथ ही रिक्टर स्केल केवल उन्हीं भूकंपों की तीव्रता मापता था, जो लगभग 370 मील के भीतर होते थे. इसके अलावा ये पैमाना केवल एक तरह की भूकंपीय तरंगों की ही गणना करता था.

रिक्टर पैमाने की जगह फिर क्या आया?साल 1970 के बाद आया मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल. इसे रिक्टर स्केल से ज्यादा बेहतर माना गया. ये दुनिया भर में आने वाले भूकंपों की अलग-अलग तरह की तरंगों की गणना करने में सक्षम है. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता अब नहीं मापी जाती, लेकिन ये इतना चर्चित हो चुका है कि कहीं भी भूकंप आता है तो यही बोला जाता है कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई.

चलते-चलते एक बात और बता दें कि भले ही 'मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल' आ गया हो. और इसे आए हुए 50 साल भी हो गए हों. लेकिन रिक्टर स्केल एक चीज में अभी भी अव्वल है. भूकंपों की भविष्यवाणी करने और उनसे होने वाले खतरे की गणना करने के लिए अभी भी रिक्टर स्केल के फार्मूले का ही इस्तेमाल किया जाता है.

वीडियो: दुनियादारी: तुर्किए और सीरिया में भूकंप से भारत को क्या सीखने की ज़रूरत है?

.webp)