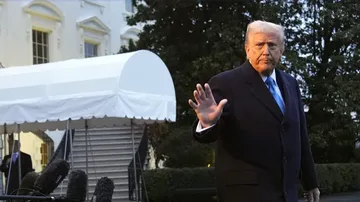

खुद को ‘टैरिफ मैन’ कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रेड वॉर की चिंगारी भड़का दी है. 2 अप्रैल से अमेरिका की ओर से पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ (Donald Trump Reciprocal Tarrif) लागू कर दिया जाएगा. ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद बहुत से देश अपना टैरिफ कम कर देंगे. बुधवार की रात या गुरुवार की सुबह से ये टैरिफ पूरी दुनिया पर लागू हो जाएंगे. इसके तहत अमेरिका अलग-अलग देशों के टैरिफ के बराबर जवाबी टैरिफ लगाएगा. ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए ‘लिबरेशन डे’ कहा है. बीते साल राष्ट्रपति कैंपेन के दौरान ही ट्रंप ने व्यापक स्तर पर अलग-अलग देशों पर टैरिफ लगाने की बातें कही थीं. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भी वो लगातार इस संबंध में धमकियां दे रहे थे.

डॉनल्ड ट्रंप की 'धमकी' खूब सुन ली, अब टैरिफ के बारे में 'ए टू जेड' सब जान लीजिए

US Tariff War: Tariff होते क्या हैं? चीन के साथ पिछले ट्रेड वॉर का अमेरिका और चीन पर क्या असर पड़ा था? अभी का हाल क्या है? व्यापक स्तर पर ट्रेड वॉर छिड़ने का असर क्या होगा?

बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस टैरिफ वॉर से वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है. वहीं ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने से अमेरिका सशक्त होगा. लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए समझते हैं.

टैरिफ होते क्या हैं?किसी देश में जब दूसरे देश के व्यापारी अपना सामान बेचते हैं, तो उन सामानों पर एक तरह का टैक्स लगाया जाता है. इसको टैरिफ या सीमा शुल्क कहते हैं. आमतौर पर सभी देश टैरिफ लगाते ही हैं. किसी देश में इसका रेट कम और किसी में ज्यादा हो सकता है. लेकिन जब भी टैरिफ की चर्चा होती है तो अमेरिका का नाम प्रमुखता से सामने आता है. क्योंकि इस देश ने टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है. अर्थशास्त्री भी हमेशा से टैरिफ को लेकर आशंका में रहे हैं.

ये भी पढ़ें: ट्रंप BRICS देशों पर टैरिफ की धमकी क्यों दे रहे हैं?

टैरिफ लगाकर बोझ क्यों बढ़ाना?जब किसी देश में बहुत सारे दूसरे देशों के व्यापारी अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है कि वहां का बाजार बड़ा है. इसके बावजूद कोई देश टैरिफ रेट बढ़ाकर अपने ही बाजार का बोझ क्यों बढ़ाना चाहेगा?

इसके समर्थक इसका जवाब देते हैं. घरेलू उत्पादों को बाहरी कंपनियों के कंपटीशन से बचाने में टैरिफ मददगार होता है. लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि चीन की कोई कंपनी जो कपड़े बनाती है, अमेरिका में अपने कपड़े बेचना चाहती है. लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कपड़े बनाती हैं. ऐसे में क्या होगा अगर चीन वाली कंपनी, अमेरिका में वहां की कंपनियों की तुलना में सस्ते में कपड़ा बेचना शुरू कर दे? कंपनियों को तो नुकसान होगा ही, साथ ही सरकार के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा. टैरिफ लगाने से सरकार को एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू मिल जाता है, दूसरा टैरिफ की वजह से इंपोर्टेट कपड़े महंगे हो जाते हैं. इससे घरेलू कंपनियों को लगता है कि उनके लिए कंपटीशन कम हो गया.

एक आम धारणा ये है कि अगर अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगाया है तो चीन की कंपनियों को ही वो टैक्स अमेरिकी सरकार को देना पड़ेगा. हालांकि, ऐसा नहीं है. दरअसल, टैरिफ जमा करने की जिम्मेदारी उन अमेरिकी कंपनियों की होगी, जो चीन की कंपनियों के साथ व्यापार कर रही हैं.

इस टैरिफ के बोझ को कैसे मैनेज करना है, ये उन दोनों कंपनियों का आपस का मामला हो सकता है. लेकिन सरकार के खजाने तक ये पैसा अमेरिका की कंपनी से होकर ही जाता है. अब क्योंकि ये टैरिफ अमेरिकी कंपनियां जमा करेंगी तो बात इसके इंतजाम पर आ जाती है. इसका इंतजाम किया जाता है आयात की गई चीजों के दाम बढ़ाकर. मतलब, आखिर में टैरिफ का बोझ टैरिफ लगाने वाले देश के लोगों पर ही आता है.

टैरिफ का सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि जब विदेशी सामान महंगा हो जाता है, तो घरेलू उपभोक्ता उस सामान को या तो खरीदना कम कर देते हैं या फिर देश में ही बना सामान खरीदने लगते हैं. हालांकि, इससे व्यापार का फ्लो बिगड़ता है. दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आने लगती है. यही कारण है कि बहुत से अर्थशास्त्री टैरिफ को सरकार के लिए रेवेन्यू का एक अकुशल तरीका मानते हैं.

ये भी पढ़ें: अमेरिका में खत्म होगा इनकम टैक्स, ट्रंप का बड़ा एलान, लेकिन दुनिया का बेड़ा गर्क ना हो जाए

अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉरऊपर लिखी गई बातें, सिर्फ अनुमान भर नही हैं और ना ही केवल अर्थशास्त्रियों की राय हैं, बल्कि ऐसा हो चुका है. उदाहरण है, 2018 में अमेरिका और चीन के बीच हुआ ट्रेड वॉर. ट्रेड वॉर का मतलब है- जब कोई देश अपने बाजार के दम पर दूसरे देश पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है. इस अप्रत्यक्ष युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है टैरिफ और बैन.

जानकारों का मानना है कि 2018 से पहले अमेरिका दुनिया भर के बाजारों को जोड़ने में भी भरोसा रखता था. लेकिन खुद को 'टैरिफ मैन' कहने वाले डॉनल्ड ट्रंप ने इस नीति को बदल दिया. ट्रंप अपनी सफाई में कई कारणों का हवाला देते हैं. उनका मानना है कि ‘अमेरिकी रियायतों’ के चलते उनके देश को व्यापार घाटा होता है. हालांकि, उनके आलोचकों का कहना है कि ट्रंप इसलिए टैरिफ का समर्थन करते हैं क्योंकि दूसरे देशों के प्रति उनके मन में दुर्भावना है.

2017 में अमेरिका की ओर से चीन पर 3.1 प्रतिशत टैरिफ था. ट्रंप ने इसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था. कई और प्रतिबंध और टैक्स भी लगाए. अब ऐसा तो है नहीं कि बाजार सिर्फ अमेरिका में ही है, अमेरिका को भी तो अपने सामान दूसरे देशों में बेचने की जरूरत पड़ती है. चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर टैरिफ को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 21.8 प्रतिशत कर दिया.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने साल 2020 में इस ट्रेड वॉर के परिणामों पर एक रिसर्च पेपर छापा. WTO की स्थापना का एक मकसद दुनिया के देशों को टैरिफ घटाने के मुद्दे पर सहमत करना भी था. WTO के मुताबिक इस टैरिफ वॉर के कारण,

- 2018 में अमेरिका से चीन भेजे जाने वाले सामानों में 7 प्रतिशत की कमी आई, 2019 की पहली तिमाही तक ये 19 प्रतिशत तक घट गया.

- 2018 में चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 2019 की पहली तिमाही में ये 13 प्रतिशत गिर गया.

2018 में जब अमेरिका ने चीन पर भारी ट्रैरिफ लगाया, तो आयात 7 प्रतिशत बढ़ गया. क्योंकि चीन के व्यापारियों को पहले से इस बात का अंदाजा था कि ट्रंप के आने पर टैरिफ बढ़ेंगे. इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था के लागू होने से पहले ही बहुत सारा सामान भेज दिया था. लेकिन इसके बाद दोनों देशों के व्यापार में गिरावट आने लगी.

WTO ने ये भी बताया कि दोनों देशों की नीति के कारण व्यापार की अनिश्चितता बढ़ गई. इसके कारण अमेरिकी निवेश में 1 से 2 प्रतिशत की कमी आई. इसी पेपर में WTO ने लिखा,

ये ट्रेड वॉर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, अन्य देशों ने अभी बड़े पैमाने पर व्यापार प्रतिबंध नहीं लगाए हैं. लेकिन अगर ये संघर्ष ग्लोबल लेवल पर बढ़ा, तो दुनिया की GDP 2 प्रतिशत और व्यापार 17 प्रतिशत तक गिर सकता है. इसलिए, अन्य देशों को अपने बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को बनाए रखना चाहिए ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे.

ट्रंप के पहले कार्यकाल के खत्म होने तक इस ट्रेड वॉर का इतना बुरा असर हुआ कि इसको अमेरिकी सरकार के बुरे फैसलों में से एक कहा गया. हालांकि, इसके बावजूद जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस टैरिफ को बरकरार रखा. बाइडन ने चीन में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स पर अलग से टैक्स लगा दिया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के ऑर्डर पर लगी रोक

चीन ने जब अमेरिका से भेजे जाने वाले सोयाबीन और मक्के पर टैरिफ बढ़ाया तो अमेरिकी किसानों को नुकसान हुआ. ट्रंप ने अमेरिकी सदन की अनुमति के बिना इन किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान किया. इसके कारण चीन पर लगाए टैरिफ से जो पैसा आया उसका 92 प्रतिशत इन किसानों पर खर्च किया गया. इस टैरिफ बढ़ोतरी कारण अमेरिका का इंपोर्ट रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन इसमें कम से कम 10 बिलियन डॉलर की गिरावट आई.

क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा?अब हम एक बार फिर से वर्तमान स्थिति पर आते हैं. ट्रंप के फैसले के बाद मेक्सिको, कनाडा और चीन ने भी जवाब दिए हैं. जहां मेक्सिको और कनाडा ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है, वहीं चीन ने कहा कि वो अमेरिका को WTO ले जाएगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा. साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो वो भी अमेरिकी आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा.

इस बीच ट्रंप के करीबी और दूसरे विश्लेषक कहते रहे हैं कि टैरिफ की धमकियां बस इसलिए दी जा रही हैं ताकि अमेरिका दूसरे देशों से अपनी शर्तें मनवा सके, असल में ऐसा कुछ नहीं होना है. हालांकि, अब ट्रंप ने तीन देशों पर टैरिफ लगा दिए हैं. दो ने जवाबी कार्रवाई भी कर दी है. इधर, यूरोप को लेकर भी ट्रंप ने टैरिफ की धमकियां दी हैं. यूरोपीय देश भी जवाबी कार्रवाई की बातें कर रहे हैं. ऐसे में आशंका है कि एक वैश्विक स्तर का व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है.

इस ट्रेड वॉर में जीत या हार, किसी भी सरकार, देश या नेता की हो, इतना तो तय है कि इसमें नुकसान हमेशा उपभोक्ता का होता है. लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि टैरिफ का इतिहास क्या रहा है.

टैरिफ का इतिहासप्राचीन सभ्यताओं में भी टैरिफ होने के संकेत मिलते हैं. व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों पर शुल्क लगाकर शासक रेवेन्यू बढ़ाते थे. तब इस शुल्क का मुख्य उद्देश्य राज्य की आय को बढ़ाना होता था.

16वीं शताब्दी में पुर्तगाल, नीदरलैंड, और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में भारतीय मसालों का खूब व्यापार होता था. इन देशों ने भारतीय मसालों पर भारी टैरिफ लगाया था. इसके कारण यूरोप में मसालों की कीमत बढ़ गई थी. इन देशों के व्यापारियों ने ऐसा कर मसालों की आपूर्ति को कंट्रोल करने और अधिक लाभ कमाने की कोशिश की. उस समय यूरोप में मसालों की भारी डिमांड थी. आम से आम नागरिक को भी रोजमर्रा के स्तर पर मसालों की जरूरत पड़ रही थी.

ये भी पढ़ें: ट्रंप राष्ट्रपति बने नहीं कि विरोध में आ गए मस्क! बड़े उद्योगपतियों से भिड़े, मामला 43 लाख करोड़ का है

औद्योगिक क्रांति के दौरान, कई देशों ने भारी टैरिफ लगाए. इसमें अमेरिका भी आगे था. अपने उद्योगों को यूरोपीय कंपटीशन से बचाने के लिए अमेरिका ने टैरिफवादी नीतियां अपनाईं.

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1947 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ‘जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड’ (GATT) की स्थापना हुई. इसका उद्देश्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना था. 1995 में WTO की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था GATT के गाइडलाइंस को लागू कराना और व्यापार नियमों के लिए एक स्थिर फ्रेमवर्क तैयार करना.

वीडियो: खर्चा पानी: ट्रंप BRICS देशों पर टैरिफ की धमकी क्यों दे रहे हैं?

.webp)

.webp)

.webp)