‘मैंने और मेरे पिता ने इन अफ़वाहों को बल दिया कि सुभाष ने संन्यास ले लिया है. जब महात्मा गाँधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलिग्राम किया तो मेरे पिता ने तीन शब्द का जवाब दिया, 'सरकमस्टान्सेज़ इंडीकेट रिनुनसिएशन' (हालात संन्यास की तरफ़ इशारा कर रहे हैं.) लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए. जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, 'सुभाष जहाँ कहीँ भी हों, उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे.’ये हिस्सा है शिशिर बोस की लिखी एक किताब का जो आजादी के उस लड़ाके पर लिखी गई, जिसके किस्से किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं, जो भेस बदलता है, फ़ौज बनाता है, बीमार होता है, प्रेम करता है और ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिलाकर आखिर में एक रहस्य छोड़ जाता है. रहस्य अपनी मौत का. आज 30 दिसंबर है और आज की तारीख़ का संबंध है सुभाष चन्द्र बोस की उस आर्मी से जिसे भारत की पहली आज़ाद सरकार के तौर पर मान्यता मिली थी. #एक सिविल सर्वेंट अंग्रेजों के खिलाफ़ खड़ा हो गया- एक रसूखदार वकील जानकीनाथ और प्रभावती बोस के घर सुभाष का जन्म हुआ. कुल 14 भाई-बहनों में सुभाष नौवीं संतान थे. पढ़ाई में होशियार सुभाष जल्द ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हो गए. ग्रैजुएशन के बाद आईसीएस का एग्जाम दिया. आज जिस परीक्षा को हम आईएएस की परीक्षा कहते हैं, वो तब इंपीरियल सिविल सर्विस थी. ICS. और उस ज़माने में वो आज से भी कठिन होती थी, खासकर भारतीयों के लिए. बावजूद इसके सुभाष मेरिट में चौथे स्थान पर रहे. लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रभावित सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में सेवा से इस्तीफा दे दिया. भारत लौटे और ‘फॉरवर्ड’ अखबार का संपादन करने लगे.1923 में कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. फिर बंगाल कांग्रेस के महासचिव. इसके बाद 1930 में कलकत्ता के मेयर का पदभार भी संभाला लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हो गए. साल 1937 में ऑस्ट्रिया में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात एमिली शेंहकल से हुई. प्रेम हुआ, शादी हुई और एक पुत्री भी हुई.

यहां तक कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है लेकिन फिर दौर ने करवट ली. सुभाष बाबू 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने. और कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते भारत को युद्ध में घसीटे जाने की सार्वजनिक निंदा की. पर गांधी और अन्य से मतभेद के चलते उन्होंने फासीवादी मदद का रुख कर लिया. गांधीजी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता के समर्थक थे. वे दूसरे विश्वयुद्ध में प्रतीकात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह के पक्षकार बने. मगर समाजवादी विचारों से प्रभावित बोस ने साध्य की पवित्रता का अनुसरण किया. सुभाष का मानना था कि अंग्रेज़ द्वितीय विश्व-युद्ध में फंसे हैं, इस राजनीतिक अस्थिरता का फ़ायदा लिया जाए और स्वतंत्रता के प्रयास किए जाएं न कि युद्ध ख़त्म होने का इंतज़ार. गांधी जी से और भी दूसरी मतभिन्नताओं के चलते सुभाष कांग्रेस से अलग हो लिए और साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की. भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटे जाने का सुभाष ने विरोध प्रबल किया. अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया. तारीख़ 2 जुलाई, 1940, आरोप देशद्रोह का.

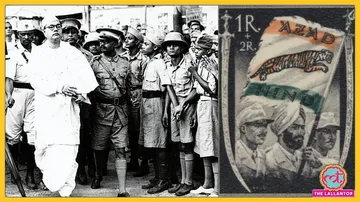

एक समय सुभाष चन्द्र बोस एक अध्ययनशील विद्यार्थी हुआ करते थे और बहुत जल्द वो अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए (फोटो सोर्स-आज तक)

#प्लान ग्रेट एस्केप- साल 1940 . जब हिटलर के बमवर्षक विमान लंदन पर बम गिरा रहे थे. तब सुभाष कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद थे. 29 नवंबर, 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी. एक ही हफ्ते के अन्दर सुभाष को उनके घर भेज दिया गया. गवर्नर जॉन हरबर्ट नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ सरकार पर सुभाष की जेल में मौत का आरोप लगे. 38/2 एल्गिन रोड स्थिति सुभाष के घर के बाहर पहरा लगा दिया. जासूसों को ये तक पता रहता था कि आज सुभाष ने दलिया और सब्जियों का सूप पिया है. सुभाष की भेजी चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में ही खोलकर पढ़ ली जाती थीं.

5 दिसंबर को ही सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर से बांग्ला में पूछा, 'आमार एकटा काज कौरते पारबे?' यानी, ‘क्या तुम मेरा एक काम करोगे? शिशिर ने हामी भर दी और प्लान ‘ग्रेट एस्केप’ शुरू हो गया सुभाष ने कहा था कि अगर तुम लोग मेरे भाग निकलने को 5 दिन छिपा पाए तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा. अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए सुभाष के भागने की बात घर वालों, यहां तक कि सुभाष की मां से भी से छिपाई गई.

शिशिर बोस अपनी किताब The Great Escape में लिखते हैं,

'मैंने कलकत्ता के एक स्टोर में जा कर बोस के लिए कुछ ढीली सलवारें, एक फ़ैज़ टोपी और कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीदा. फिर एक प्रिटिंग प्रेस में उनके लिए विज़िटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया. कार्ड पर लिखा था, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, बीए, एलएलबी, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ़ इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता, सिविल लाइंस, जबलपुर.'अगले दिन रात के करीब 2 बजे सुभाष के घर से मोहम्मद जियाउद्दीन नाम का नया आदमी निकला. माने सुभाष ही, लेकिन बदले हुए भेस के साथ. वॉन्डरर की पिछली सीट पर सुभाष सवार हुए और शिशिर ने गाड़ी बढ़ा दी. अगले कुछ घंटों तक सुभाष के कमरे की लाइट जलती हुए छोड़ दी गई थी. सुबह होते-होते शिशिर धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर पहुंचे. जियाउद्दीन बनकर ही शाम तक सुभाष यहां रुके और रात को कालका मेल पकड़ी और दिल्ली पहुंचे. दिल्ली से उन्हें पेशावर जाना था. इसके लिए ट्रेन थी फ़्रंटियर मेल. शिशिर इसके बाद कलकत्ता वापस चले आए. पेशावर में सुभाष को रिसीव करने के लिए मियाँ अकबर शाह मौजूद थे. और सुभाष पेशावर के ताजमहल होटल में ठहर गए.

जेल से घर आने के बाद भी नेताजी बीमार पड़े थे (फोटो सोर्स -आज तक)

#अफ़गानिस्तान से मास्को- अब सुभाष को ब्रिटिश इंडिया की सीमा पार करनी थी. अफगानिस्तान जाना था और वहां से जर्मनी. फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य भगतराम तलवार अब सुभाष के गाइड होने वाले थे. भगतराम ने नाम बदलकर रहमत खां रख लिया था. तय हुआ कि रहमत अपने गूंगे-बहरे रिश्तेदार ज़ियाउद्दीन यानी सुभाष को जलालाबाद की अड्डा शरीफ़ मज़ार ले जाएंगे जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी. कार, ट्रक और पैदल सफ़र करके दोनों जलालाबाद पहुंचे और मज़ार के करीब एक सराय में ठहर गए. इसके बाद सुभाष ने काबुल स्थित सोवियत दूतावास से संपर्क की कोशिश की. लेकिन बात नहीं हो सकी तो सुभाष ने जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया.

जर्मन दूतावास की तरफ़ से कहा गया कि जबतक बर्लिन और मास्को से आपके यहां से निकलने की अनुमति नहीं आती, आप खुद को अपने भारतीय दोस्तों के बीच छिपाए रखें. आपकी तरफ़ से हमने रूसी दूतावास से संपर्क किया है. और आप बॉश सीमेंस कंपनी के ‘हेर टॉमस’ के ज़रिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहें. सुभाष जब काबुल पहुंचे तो उन्हें वहां बहुत खतरा था. एक बार तो अफगान पुलिस वाले को शक भी हो गया था. किसी तरह सुभाष ने अपने पिता से तोहफ़े में मिली सोने की घड़ी और कुछ रूपए देकर उसका मुंह बंद किया.

अफगानिस्तान से निकलना आसान नहीं था, 22 फरवरी 1941 को बोस इटली के राजदूत पाइत्रो क्वारोनी से मिले, और 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को क्वारोनी की पत्नी सुभाष से मिलने आईं, कहा कि ये जियाउद्दीन का हुलिया बदलकर फोटो खिंचवाएं. सुभाष की उस नए हुलिए वाली फोटो को इटली के एक ऑफिसर ओरलैंडो मज़ोटा के पासपोर्ट पर चस्पा किया गया. 17 मार्च को सुभाष एक जर्मन इंजीनियर और दो अन्य लोगों के साथ कार से निकले, पहले अफ़गानिस्तान की सीमा पार की, समरकंद पहुंचे और फिर ट्रेन से मास्को के लिए रवाना हो गए.

इधर शिशिर बोस कलकत्ता पहुंच गए थे. लोग पूछ रहे थे कि सुभाष कहां हैं. बताया जा रहा था कि उनकी तबियत बहुत खराब है. लेकिन ऐसा कितने दिन चलता. 27 जनवरी को सुभाष पर लगे एक मुक़दमे की सुनवाई होनी थी. इसी दिन अदालत को बता दिया गया कि सुभाष का कुछ पता नहीं है. 27 को ही सुभाष के गायब होने की खबर आनंद बाज़ार पत्रिका और हिन्दुस्तान हेराल्ड में छपी और पूरे देश को पता चल गया. कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर जे वी बी जानव्रिन ने लिखा,

'हो सकता है कि सुभाष संन्यासी बन गए हों लेकिन उन्होंने ऐसा धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि क्रांति की योजना बनाने के लिए किया है.'#आज़ाद हिन्द फ़ौज- मास्को पहुंचने के बाद नेताजी अपने मिशन पर लग गए. मास्को से जर्मनी गए. हिटलर से मिले, हिटलर से दस्ताना उतारकर हाथ मिलाने को कहा, कहा कि दोस्ती के बीच कोई दीवार नहीं आनी चाहिए, और आगे के मिशन के लिए मदद मांगी. बोस ने यहीं 1000 लोगों की एक फ़ौज भी बनाई. नाम रखा टाइगर लीजन, बाद में इसे आजाद हिन्द फ़ौज में ही शामिल कर लिया गया था. इधर जापान में आजाद हिन्द फ़ौज की नींव डाल चुके रास बिहारी बोस ने सुभाष को बुलाया, और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आजाद हिन्द फ़ौज की कमान सुभाष को सौंप दी. बहुत सीमित संसाधनों में सुभाष ने इस फ़ौज को बहुत समृद्ध बनाया. और इस काम में मदद की जापान ने. सुभाष ने तकरीबन 45 हज़ार सौनिकों को फ़ौज में शामिल किया. इनमें से ज्यादातर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के युद्ध बंदी थे, जिन्हें जापान की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था. या वो पकड़ लिए गए थे. आज़ाद हिंद फ़ौज का अपना बैंक था- आज़ाद बैंक. फॉरवर्ड’ नाम से एक पत्रिका थी. और आज़ाद हिन्द फ़ौज का अपना रेडियो था.

साल 1930 में हिटलर ने भारतीयों के लिए बुरा भला लिखा था, नेताजी हिटलर से मिला तो शिकवा किया

गांधी से मतभेद होने के चलते सुभाष कांग्रेस से अलग ज़रूर हुए लेकिन जब आजाद हिन्द फौज का रेडियो शुरू हुआ तो सुभाष ने रंगून से रेडियो ब्रॉडकास्ट पर ‘दिल्ली चलो’ का नारा देने से पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं. ये पहला मौक़ा था जब किसी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था. बाहरहाल, नेताजी की सेना ‘आजाद हिंद रेडियो' से अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, और उर्दू में खबरों का प्रसारण करती थी. लोगों से युद्ध में साथ देने की अपील की जाती थी. नेताजी भी इसी रेडियो से देश से बात करते थे.

बेहद कम संसाधनों में तैयार हुई आजाद हिन्द फ़ौज में सशस्त्र महिला रेजीमेंट का भी गठन किया गया था. इसे रानी झांसी रेजीमेंट कहा जाता था. कमान संभालती थीं लक्ष्मी स्वामीनाथन. तारीख़ आई 21 अक्टूबर 1943. इस वक़्त तक सुभाष चंद्र बोस आजाद हिन्द के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की सरकार बना चुके थे. जिसे जर्मनी, फिपीलींस, कोरिया, इटली, चीन, आयरलैंड समेत कुल नौ देशों ने मान्यता भी दे दी थी. खुद सुभाष चन्द्र बोस इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे. जापानियों से सुभाष के सम्बन्ध बहुत अच्छे थे. सुभाष की इस अस्थायी सरकार को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप दिए थे.

आज़ाद हिन्द सरकार के गठन के करीब 2 महीने बाद नेताजी इन द्वीपों पर पहुंचे और इन्हें नया नाम दिया- शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप क्रमशः. और पूरा कर दिया भारतीयों से किया एक वादा. वादा आज़ाद भारत का तिरंगा लहराने का. 30 दिसंबर 1943 यानी आज ही के दिन नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर से आज़ाद हिन्द सरकार का तिरंगा झंडा लहरा दिया. वैसे जब तक नेताजी द्वीप समूह पर रहे, वहां जापानियों की क्रूरता की कहानियां, उनसे छिपाकर रखी गईं.

रानी लक्ष्मी रेजीमेंट

#जब भारतीय ब्रिटिश आर्मी से सामना हुआ- वैसे इससे एक साल पहले की कहानी और दिलचस्प है. 1942 में जब जापानी सेना ने बर्मा पर अपना कब्ज़ा जमाया, उस वक़्त उन लोगों ने भारतीय इलाकों में घुसने की योजना तैयार की थी. लेकिन आगे आते मानसून के मद्देनजर यह प्लान उस समय छोड़ दिया गया था. आजाद हिन्द फ़ौज और जापानी सेना ने मिलकर फिर से इस प्लान को अमल में लाना शुरू किया. आजाद हिन्द फ़ौज के अफसरों को पता था कि उनके संसाधन सीमित हैं. इसलिए उनकी रणनीति यह थी कि किसी भी तरह से नागा पहाड़ियों को पार करके मैदानी इलाकों में घुस जाना है. सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी कि भारतीय जनता इस सेना का हर चंद तरीके से समर्थन करेगी. ऐसे में इस सेना को बाद की लड़ाई सिर्फ गुरिल्ला दस्ते की तरह से लड़नी थी. उम्मीद थी कि प्रचंड जन समर्थन और गुरिल्ला युद्ध के जरिए वो भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे.

इस बीच कई बार भारतीय ब्रिटिश सेना और आज़ाद हिन्द फ़ौज आमने सामने हुई. जब जापानी फौज बर्मा से आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वोत्तर में दाखिल हुई, तब उसके साथ आज़ाद हिंद फौज भी थी. मार्च 1944 में आजाद हिन्द फ़ौज के दो डिवीजन मोर्चे पर थे. पहली डिवीजन में चार गुरिला बटालियन थीं. यह अराकान के मोर्चे पर अंग्रेज सेना से मोर्चा ले रही थी. इसमें से एक बटालियन ने वेस्ट अफ्रीकन ब्रिटिश डिवीजन की घेराबंदी को तोड़ते हुए मोवडोक पर कब्ज़ा जमा लिया. वहीं बहादुर ग्रुप की एक यूनिट जिसका नेतृत्व कर्नल शौकत अली कर रहे थे मणिपुर के मोइरंग पहुंच गई. मोइरंग जहां की पहाड़ियां आज भी एक यतीम खाम्बा और एक राजकुमारी थोइबी के जुनूनी इश्क की गवाही देती हैं, 18 अप्रैल 1944 में आजाद हिन्द के कदमताल सुन रही थीं. 19 अप्रैल की सुबह कर्नल शौकत अली ने मोइरंग में तिरंगा झंडा फहराया.

इधर जापान की 31 वीं डिविजन के साथ कर्नल शाहनवाज के नेतृत्व में आजाद हिन्द फ़ौज की दो बटालियन ने चिंदविक नदी पार की. यहां से ये लोग लोग इम्फाल और कोहिमा की तरफ बढ़े. इस ऑपरेशन के दौरान जापानी सेना के कमांडर और भारतीय अधिकारियों के बीच कहासुनी ने स्थिति को बिगाड़ दिया. दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अपने सबसे कमाऊ उपनिवेश को जापान के हाथों में जाने से रोकने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगा दिया. जापानियों और आज़ाद हिंद फौज को यहां से खदेड़ने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जो कैंपेन चलाया, उसे ब्रिटेन आज भी अपनी बड़ी लड़ाइयों में गिनता है. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे आज़ाद भारत के कई वॉर हीरोज़ इसी कैंपेन में पके थे. इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज़ाद हिंद फौज को किस तरह की टक्कर मिली होगी.

आज़ाद हिन्द फ़ौज के जवान

ऐसे विपरीत हालात में मौसम ने भी आजाद हिन्द फ़ौज का साथ छोड़ दिया. मानसून हर साल के मुकाबले जल्दी शुरू हो गया. भारी बारिश ने पहाड़ी सड़कों को कीचड़ के दरिया में तब्दील कर दिया. जापानी सेना इस अभियान से पीछे हटने लगी. ऐसे में आजाद हिन्द फ़ौज की सप्लाई लाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई. मई के अंत तक आजाद हिन्द फ़ौज की सभी बटालियन रास्ते भर इम्पीरियल एयरफ़ोर्स से पिटते-पिटाते वापस बेस कैंप की ओर लौटने लगी. फिर जर्मनी और इटली की हार के साथ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया. युद्ध ख़त्म होने के करीब था तभी 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया. करीब 2 लाख जापानी मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पडा. और इसी के साथ आज़ाद हिन्द फ़ौज को भी. #दिल्ली चलो- नेताजी ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया था. आज़ाद हिन्द फ़ौज के जवान दिल्ली पहुंचे भी लेकिन युद्ध बंदी के रूप में. करीब 17000 जवानों को समर्पण करना पड़ा. आज़ाद हिन्द फौज के 3 बड़े नेताओं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल और कर्नल शाहनवाज खान के खिलाफ़ मुकदमा चलाया गया. लेकिन देश की आम अवाम के समर्थन और नेहरू सहित बाकी कांग्रेस के लोगों का दबाव बढ़ा. नेहरू ने तो खुद आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा भी लड़ा. आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को रिहाई देनी पड़ी.

इधर नेता जी का रहस्यमय स्थितियों में निधन हो चुका था. कहा जाता है कि उनका हवाई जहाज जापान अधिकृत फोर्मोसा (वर्तमान ताइवान) में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. बाद में आज़ाद हिन्द फ़ौज के गाए हुए गानों की रिकॉर्डिंग रिलीज की गई. कर्नल ढिल्लो ने देश को भरोसा दिलाया कि आज़ाद हिंद फ़ौज के सैनिक अब गांधीजी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और देश सेवा करेंगे.

‘चलो दिल्ली’ शीर्षक से एक गाना था. उसमें आज़ाद हिन्द फ़ौज का इरादा साफ़ था-

चलो दिल्ली जहां मीनार कुत्बी है चलो दिल्ली, निशान-ए-हिन्द को हम उसपे लहराएं चलो दिल्ली, चलो दिल्ली

.webp)

.webp)

.webp)

.webp)