‘दिन ढल चुका है, रात होने वाली है. कल एक नई सुबह होगी'ये 70’s की हिंदी फ़िल्मों के किसी गीत के लिरिक्स नहीं हैं. ये एक नवाब का जवाब है जब उसे जंग में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है.

वो भी तब, जब जंग भी नवाब की ही छेड़ी हुई है. स्टेक पर पूरा हिंदुस्तान है. और नवाब सबसे पीछे खड़ा होकर कह रहा है, 'ठहरो! जल्दी क्या है. आते हैं'. बात हो रही है बक्सर की लड़ाई की. आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक. ये जवाब देना वाला नवाब कौन था और इस जंग में हार जीत के क्या कारण रहे. आइए जानते हैं. प्लासी के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया. 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी (EIC) ने दक्षिण में वंदवासी की लड़ाई में फ़्रेंच EIC का लगभग सफ़ाया कर डाला था. 1761 में पानीपत की लड़ाई में अब्दाली से हार के कारण मराठों के तारे भी गर्दिश में चल रहे थे. इस जंग में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अब्दाली का साथ दिया था. उसे लगा था अब्दाली से हाथ मिलाकर वो मज़बूत होगा. लेकिन जब ब्रिटिश EIC ने अवध में दख़ल देना शुरू किया. तो अब्दाली ने हाथ पीछे खींच लिए.

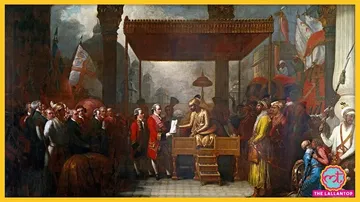

बैटल ऑफ़ प्लासी के दौरान मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव की मुलाक़ात (तस्वीर: wikimedia)

प्लासी में जीत के बाद अंग्रेज बंगाल के डी-फ़ैक्टो शासक बन चुके थे. दिल्ली दूर नहीं थी. मुग़लों को अपनी सल्तनत पर ख़तरा मंडराता दिखा तो उन्होंने मदद के लिए अवध की ओर देखा. सवाल ये था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डाले. ब्रिटिश EIC से सीधे पंगा लेना मुश्किल था. 1762 में बंगाल में बदलते हालत ने उन्हें इसका मौक़ा दिया. बंगाल का नया नवाब मीर क़ासिम नहीं चाहता था कि अपने ससुर मीर जाफ़र की तरह वो भी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए. उसने अंग्रेजों की नाक के नीचे अपनी फ़ौज को मज़बूत करना शुरू कर दिया.

साथ ही सेना की ट्रेनिंग की ज़िम्मेदारी उसने एक फ्रेंच मिशनरी रेनहार्ट सोंब्रे को सौंपी. एक तो विदेशी नाम, ऊपर से फ़्रेंच. आज भी बोलने में ज़बान लड़खड़ा जाती है. इसलिए सोंब्रे बन गया समरू. समरू की मदद से मीर क़ासिम ने जब काफ़ी ताक़त इकट्ठा कर ली तो उसने अंग्रेजों पर नकेल कसना शुरू किया. जवाब में 25 जून, 1763 को अंग्रेज ऑफ़िसर एलिस की अगुवाई में ब्रिटिश टुकड़ी ने पटना पर हमला कर दिया.

पटना पर क्यों? क्योंकि यहां मीर क़ासिम का एक ख़ास गवर्नर नियुक्त था. क़ासिम तब तक जासूसों का एक अच्छा-ख़ासा नेटवर्क तैयार कर चुका था. हमले की खबर उसे पहले ही लग चुकी थी. उसने पटना में अंग्रेजों का सामना करने की ठानी. और यहां वो जीत भी गया. मीर क़ासिम से जंग अंग्रेजों को ये हार पची नहीं. 4 जुलाई 1763 को कलकत्ता EIC काउन्सिल ने क़ासिम के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया. सबसे पहला काम था क़ासिम को नवाब की गद्दी से बेदख़ल करना. उसकी जगह ली, उसके ससुर मीर जाफ़र ने. शायद प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ की गई ग़द्दारी का असर था कि मीर जाफ़र तब तक पक्का नशेड़ी हो चुका था. उसे दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी. लेकिन अंग्रेज अभी भी उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठा ही सकते थे. जो उन्होंने उठाया भी. कैसे? क़ासिम से लड़ने के नाम पर बंगाल के ख़ज़ाने से साढ़े पांच करोड़ निकलवा के.

मीर क़ासिम (तस्वीर: wikimedia)

क़ासिम के साथ जंग शुरू हुई और शुरू हुई तो फिर लम्बी चली. जंग में सीधे तौर पर अंग्रेज हार तो नहीं रहे थे. लेकिन उनकी हालत ज़रूर पतली हो चली थी. अपने ही नौकरशाहों से वो 8% ब्याज पर रक़म उठवा रहे थे. 4 सितम्बर 1763 को मीर क़ासिम को जंग में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा. उसकी सेना ने उधुआनुल्ला (आज के हिसाब से उत्तरी झारखंड) में डेरा जमा रखा था. ये किला पहाड़ी पर था. और यहां से वो आसानी से ब्रिटिश ट्रूप्स और मीर जाफ़र की सेना को निशाना बना सकते था. लेकिन ऐन मौक़े पर क़ासिम का एक ख़बरी अंग्रेजों के हाथ लग गया. पटना नरसंहार ख़बरी की मदद से अंग्रेजों को पहाड़ी पर चढ़ने का एक आसान रास्ता मिला. उन्होंने रात में हमला किया और क़ासिम के 15 हज़ार सैनिकों को मार डाला. 100 से ज़्यादा तोपें भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लीं.

क़ासिम का वफ़ादार समरू अभी भी उसके साथ था. लेकिन इस हार ने उसे लगभग तोड़ कर रख दिया. उसने बंगाल सुप्रीम काउन्सिल के हेड वॉरन हेस्टिंग (जो आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल बने) के सामने एक प्रस्ताव रखा. ये कि अगर उसे बख़्श दिया जाए तो वो मक्का चला जाएगा.

हेस्टिंग से कोई जवाब नहीं मिला तो क़ासिम ने समरू से कहा कि जितने अंग्रेज युद्धबंदी हैं, वो उन सभी को मार डाले. समरू ने हुकुम की तामील की. और 45 कम्पनी अधिकारियों सहित 200 हिंदुस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया. इस घटना को ‘पटना नरसंहार’ के नाम से जाना जाता है.

इसके बाद क़ासिम अवध की ओर निकल गया. तब उसके पास 10 करोड़ की रक़म और 30 हज़ार लड़ाके थे. रास्ते में उसने शाह आलम-2 और शुजा-उद-दौला को संदेश भेजा कि तीनों को मिलकर ब्रिटिश EIC का सामना करना चाहिए. टू मेनी कुक 1 नवंबर 1763 के दिन मीर क़ासिम अवध पहुंचा. लेकिन किन्ही कारणों से अगले 3 महीने उसकी और शुजा-उद-दौला की मुलाक़ात नहीं हो पाई. फरवरी 1764 में वो शुजा से मिला और फ़्रेंच सेना की एक टुकड़ी भी उनके साथ आ मिली. तब शाह आलम-2 को उसके वज़ीर इमाद-उल-मुक्ल ने दिल्ली से बेदख़ल कर दिया था और वो भी अवध में ही डेरा जमाए हुए था.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी फ़ौज की टुकड़ी (तस्वीर: wikimedia)

शुजा की सेना में पर्शियाई घुड़सवार और अफ़गानी रोहिल्ले भी थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी. इनके अलावा 6 हज़ार नागा साधु भी इस फ़ौज का हिस्सा थे. जो नंगे पांव चलते और तलवार और तीर कमान से लड़ाई करते थे.

यूं तो ताक़त के लिए शुजा के पास तीन-तीन सेनाएं थीं, लेकिन कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ. यानी एक से ज़्यादा रसोईये हों तो शोरबा बिगड़ जाता है. यही हाल इस सेना का भी था. शुजा, क़ासिम और शाह आलम-2 के बीच तालमेल की साफ़ कमी थी. जंग से ज़्यादा उनका ध्यान इस पर था कि जीत मिली तो मोटी मलाई किसके हिस्से आएगी. जंग की शुरुआत बहरहाल, 3 मई 1764 को जंग का ऐलान हुआ. तीनों फ़ौजें पटना की सरहद पर पहुंचीं. नागा साधुओं की टुकड़ी उनकी अगुवाई कर रही थी. यहीं पर वो संदेश भिजवाया गया जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी. हुआ ये कि शुजा की फ़ौज तो पहले मोर्चे पर डटी थी. लेकिन क़ासिम की फ़ौज जंग में हिस्सा लेने के बजाय अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई थी. पहले हफ़्ते की जंग में शुजा को खुद दो गोलियां लग चुकी थीं. फ़ौज का भी बहुत नुक़सान हुआ था.

तब शुजा ने क़ासिम को संदेश भिजवाया. जिसका लब्ब्बोलुआब ये था कि भाई जंग में खुद न आओ, तब भी कम से कम अपनी मॉडर्न आर्टिलरी तो भिजवा दो. इस पर क़ासिम का जवाब आया कि शाम हो चुकी, शिविर में जाने का वक्त है. कल दुबारा शुरू करेंगे.

पटना की ये लड़ाई तीन हफ़्ते चली. 14 जून 1764 आते-आते, EIC की रसद ख़त्म होने लगी तो कप्तान मेजर कारनेक ने सरेंडर करने की सोची. मुमकिन था कि शुजा, क़ासिम और मुग़ल यहीं जीत जाते. लेकिन पहले मोर्चे पर तैनात शुजा इस बात से अंजान था कि लड़ाई थोड़ा और खिंचे तो कारनेक सरेंडर कर देगा, उसने खुद ही पीछे हटने की ठान ली.

शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला (तस्वीर: wikimedia)

अकेले लड़ते-लड़ते वो थक चुका था. वो जंग से पीछे हट गया और अपनी फ़ौज लेकर 120 किलोमीटर दूर बक्सर के किले में जा पहुंचा. योजना थी कि एक बार फ़ौज दुबारा अपनी ताक़त इकट्ठा कर ले तो जश्न-ए-रिवाज, सॉरी मतलब दिवाली से पहले-पहले दुबारा हमला करेंगे.

लेकिन एक बार जो फ़ौज रुक गई तो खड़ी ही नहीं हुई. बक्सर के किले में रोज़ नाच गाना चलता रहा और तब तक ब्रिटिश EIC ने दुबारा ताक़त जमा कर ली. इस बीच शुजा ने एक समझदारी का काम किया. उसने क़ासिम के वफ़ादार समरू को अपनी ओर मिला लिया. और क़ासिम को बंदी बना लिया.

दशहरा आया और चला गया. हमले की बजाय शुजा ने बक्सर में ही डिफ़ेंस का प्लान बनाया. अंग्रेजों का पेटेंट तरीक़ा था रात को अचानक हमला करना. लेकिन अबकी ब्रिटिश फ़ौज को लीड करने एक नया कप्तान आ पहुंचा था, हेक्टर मुनरो. बक्सर की लड़ाई मुनरो ने डबल ब्लाइंड चलते हुए दिन में हमला किया. और आज ही के दिन यानी 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई शुरू हो गई. शुजा ने फ़ौज की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि वो डिफ़ेन्सिव फ़ॉर्मेशन तोड़ते हुए एडवांस अटैक करे. नागा साधुओं ने भी बायें फ़्लैंक से मुनरो की फ़ौज पर हमला किया और ब्रिटिश EIC का फ़्लैंक तोड़ डाला. सामने से हमला करते हुए शुजा की फ़ौज ने ब्रिटिश EIC की महत्वपूर्ण पोजिशन पर क़ब्ज़ा जमा लिया. लेकिन यहीं पर उनसे एक बड़ी गलती हो गई.

फ़ौज को जीत का स्वाद लगा तो उन्होंने लूटमार शुरू कर दी. और अपनी पोजिशन छोड़ दी. शुजा भी इस गुमान में था कि वो जंग जीत चुके हैं. उधर मुनरो अपनी फ़ौज को हिम्मत बंधाता रहा. भारी नुक़सान सहते हुए ब्रिटिश इन्फ़ैंट्री जंग के मैदान में डटी रही. दोनों सेनाओं में अनुशासन का यही अंतर हार और जीत का कारण बना.

हेक्टर मुनरो (तस्वीर: wikimedia)

जहां शुजा की घुड़सवार सेना EIC के शिविरों पर धावा बोल रही थी. मुनरो आख़िरी डिफ़ेंस के लिए पास बहती एक नदी के मुहाने पर पहुंच गया. EIC के शिविर पेड़ों के झुरमुट के बीच बने हुए थे. वहां सामने से आती फ़ौज को देखना मुश्किल था. इसी का फ़ायदा उठाते हुए मुनरो ने एक आख़िरी चार्ज किया और शुजा की फ़ौज के पांव उखड़ गए.

शुजा की फ़ौज की एक टुकड़ी बक्सर के किले और गांव में तैनात थी. शुरुआती जीत से उन्हें लगा कि जंग ख़त्म हो चुकी. तो वो खाली बैठकर आराम फ़रमाने लगे. नतीजतन ब्रिटिश EIC ने जब किले पर हमला किया तो उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी. ब्रिटिश EIC की टुकड़ी ने आसानी से बक्सर के किले पर क़ब्जा कर लिया. ये देख शुजा और समरू को पीछे हटना पड़ा और अंग्रेज हारी हुई लड़ाई जीत गए.

10 हज़ार सैनिकों की ब्रिटिश फ़ौज ने 50 हज़ार की सेना को हरा दिया. जंग के बाद जंग में हारने के बाद शुजा-उद-दौला ने मीर क़ासिम को रिहा कर दिया. भटकते भटकते क़ासिम रोहेलखंड पहुंचा. वहां नजीब-उद -दौला ने उसकी पेंशन मुक़र्रर की. इसके बावजूद अपने अंतिम दिनों में क़ासिम की हालत ये थी कि जब वो मरा तो उसके बच्चों के पास उसके कफ़न के पैसे भी नहीं थे. आख़िरी बची शॉल बेचकर उसके दफ़नाए जाने का इंतज़ाम किया गया. शुजा-उद-दौला भी कुछ साल तक गुरिल्ला तकनीक से हमले करता रहा. लेकिन 1765 में वो भी हार गया.

इतनी कहानी हो गई. एक सवाल आपने मन में आया होगा. इस सबके बीच शाह आलम-2 कहां गया? वो भी तो शुजा और क़ासिम के साथ था.

शाह आलम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी (तस्वीर: wikimedia)

तो जवाब ये है कि शाह आलम-2 ने इस जंग में हिस्सा सिर्फ़ नाम के लिए लिया था. जंग के दौरान वो लगातार ब्रिटिश EIC से संधि की पेशकश करता रहा. अगस्त 1765 में शाह आलम-2 और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की संधि हुई. जिसके तहत ब्रिटिश EIC को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया. इसके एवज़ में उन्हें शाह आलम-2 को प्रति वर्ष 26 लाख की रक़म चुकानी थी. वो भी कुछ साल में बंद कर दी गई.

इसके बाद चला वो जुमला

‘सल्तनत-ए-शाह आलम, अज़ दिल्ली ता पालम’ यानी 'शाह आलम की सल्तनत सिर्फ़ दिल्ली से पालम तक चलती है.'मुग़ल सिर्फ़ नाम के शासक रह गए. और ब्रिटिश EIC का लगभग पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार ही गया. समरू साहब एक किरदार की बात रह गई. रेनहार्ट सोंब्रे यानी समरू. बक्सर की जंग के बाद समरू मुग़ल दरबार में हाज़िर हुआ. कुछ ही वक्त में वो हिंदुस्तानी तहज़ीब और फारसी भी सीख गया. शाह आलम द्वितीय ने अपर दोआब में फैले सरधना से टप्पल तक की रियासत उसके हवाले कर दी. समरू बन गया समरू साहब.

1767 में दिल्ली में चांदनी चौक के करीब स्थित एक कोठे पर उसकी मुलाक़ात एक नर्तकी से हुई. नाम था फ़रजाना. दोनों को पहली नज़र में इश्क़ हो गया. शादी हुई और फ़रजाना बन गई बेगम समरू. जिनका किस्सा भी काफ़ी रोचक है.

ट्रिविया दिल्ली में चांदनी चौक स्थित भगीरथ पैलेस में जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, और जिसे पहले इंपीरियल बैंक कहा जाता था, वो कभी बेगम समरू का ठिकाना हुआ करती थी.

इस एपिसोड के लिए डॉक्टर उद्दीपन मुखर्जी के एक लेख से बहुत मदद मिली है. वर्तमान में डॉक्टर मुखर्जी सेंट्रल सिविल सर्विस में संयुक्त निदेशक के पद पर तैनात हैं. साथ ही जंग के ब्योरे के लिए ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डेलरिंपल की किताबों से मदद ली गई है.

.webp)

_(1).webp)