ये प्लेन आया कहां से था? इसका जवाब था विमान पर बने उन लाल सितारों में, जो सोवियत संघ के प्रतीक थे. ये सोवियत वायु सेना का एक विमान था. जिसे करीब साढ़े छह सौ किलोमीटर दूर से उड़ाकर, या कहिए सोवियत से चुराकर जापान लाए थे 29 साल के विक्टर इवानोविक बेनेलेनको. विक्टर सोवियत एयर डिफेंस फोर्स में फ़्लाइट लेफ़्टिनंट थे. उन्होंने कहा, वो डिफेक्ट करना चाहते हैं.

डिफेक्ट माने क्या? गुप्तचर एजेंसियों का जो लोक है, वहां ये डिफ़ेक्ट शब्द ख़ूब समझा जाता है. इसके मायने होते हैं, अपना वतन छोड़कर अपने दुश्मन देश के साथ हो लेना. या उसके हितों के लिए काम करना. कोल्ड वॉर के इस दौर में विक्टर और उनका लाया वो विमान, अमेरिका के लिए इतना बड़ा हासिल था कि पूछिए मत. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो विमान था मिकोयन गुरेविक मिग-25. कहते हैं कि दिसंबर 1922 से दिसंबर 1991 तक के अपने 69 सालों के अस्तित्व में सोवियत ने इससे ज़्यादा गोपनीयता किसी और विमान के लिए नहीं बरती. अंग्रेज़ी में जिसको प्राइज़्ड पोज़ेशन कहते हैं, माने सबसे अजीज़ चीज, वही था ये सोवियत के लिए.

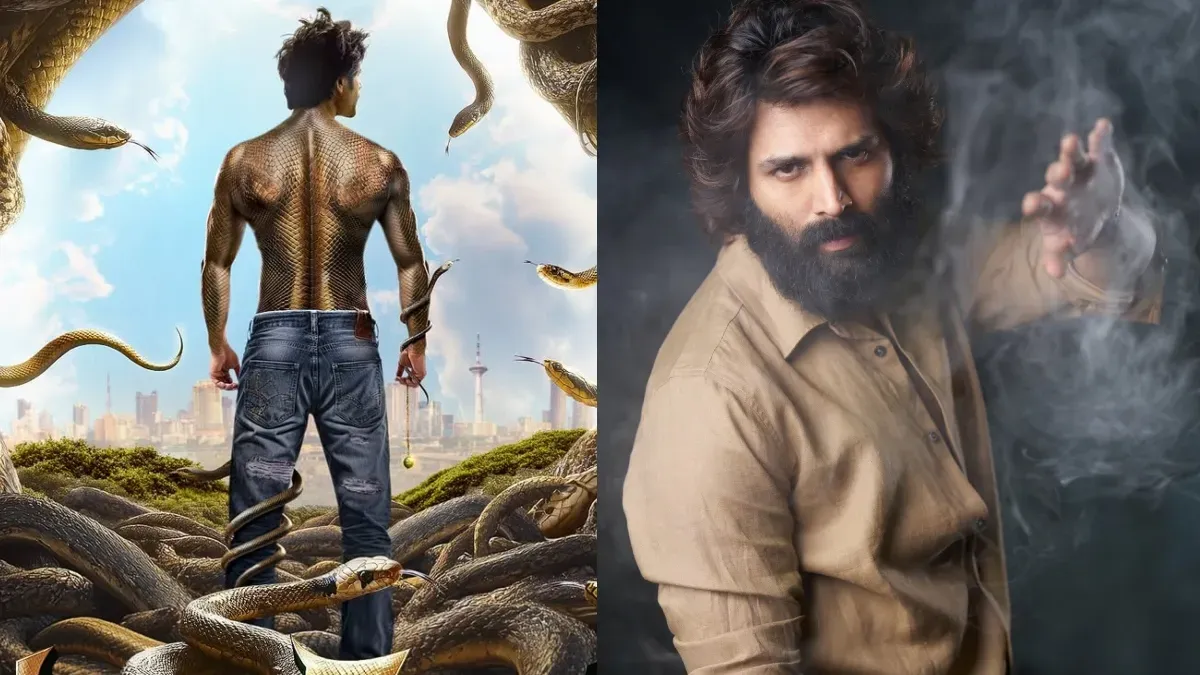

मिकोयन गुरेविक मिग-29 (फोटो: एएफपी)

कोल्ड वॉर के तीन बड़े तंत्र अगर आप कोल्ड वॉर की हिस्ट्री खंगालें, तो समझ आएगा कि इसमें ज़मीनी फ़ौज की उतनी भूमिका नहीं थी. कोल्ड वॉर के तीन सबसे बड़े तंत्र थे- गुप्तचर एजेंसियां, एयर फोर्स और पनडुब्बियां. एक-दूसरे में झांकना. उनकी सैन्य ताकत, न्यूक्लियर हथियार और स्ट्रेटजी की मालूमात रखना, ये सबसे अहम टास्क था. ताकि सामने वाला जो भी प्लेन, जो भी पनडुब्बी, जो भी मिसाइल विकसित कर रहा हो, उसका जवाब हो अपन के पास. हर हाल में सामने वाले से आगे निकल जाने की इस होड़ में कई ऐसे मौके आए, जब परमाणु युद्ध का ट्रिगर बस दबते-दबते बचा. मसलन, अक्टूबर 1962 का क्यूबा संकट जब दोनों देशों के बीच मिसाइलें तन गई थीं. और उससे भी पहले मई 1960 की U-2 घटना. जब अमेरिका के एक जासूसी विमान लॉकहीड U-2 को सोवियत ने अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया था.

अक्टूबर 1962 का क्यूबा संकट (फोटो: एएफपी)

निकनेम- ड्रैगन लेडी इस ख़बर में आपको जिस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं, उसकी संवेदनशीलता समझने के लिए ये U-2 कांड बहुत अहम है. हुआ ये था कि तब अमेरिका में राष्ट्रपति होते थे ड्वाइट डी आइज़ेनहावर. उनके प्रशासन को लगता था कि मिसाइल क्षमता में वो अपने प्रतिद्वंद्वी सोवियत से पीछे हैं. इस मिसाइल गैप को पाटने के लिए सोवियत की मिसाइल क्षमताओं का पता लगाना बहुत ज़रूरी था. पता लगाने की इसी चाहत में आइज़ेनहावर सरकार ने बड़ा रिस्क लिया. U-2 नाम के एक स्पाई प्लेन को सोवियत के हवाई क्षेत्र में घुसकर सैन्य प्रतिष्ठानों और बाकी मूवमेंट्स की तस्वीरें लेने का जिम्मा सौंपा गया.

ड्वाइट डी आइज़ेनहावर (फोटो: एएफपी)

ख़ास इन्हीं विमानों की ड्यूटी क्यों लगी? इसलिए कि ये विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते थे. ड्रैगन लेडी के निकनेम वाले इस विमान की तकनीक बहुत विकसित थे. इतनी ऊंचाई पर होने के कारण कोई इन्हें देख नहीं सकता था. इतनी ऊंचाई के कारण ये विमान सोवियत मिसाइलों की जद से भी बाहर थे. कहते हैं कि सोवियत के रेडार सिस्टम ने बहुत शुरुआत में ही इस विमान को कैच कर लिया था. मगर उनके पास इसे गिराने की कोई तकनीक थी. ये तकनीक विकसित हुई 1960 में. जब सोवियत ने ज़मीन से हवा में लंबी दूरी तक वार करने वाले विकसित मिसाइल बनाए.

क्या हुआ U-2 के साथ? वो तारीख़ थी 1 मई, 1960. U-2 फिर से सोवियत के हवाई क्षेत्र में था. पाकिस्तान से शुरू हुआ उसका करीब छह हज़ार किलोमीटर लंबा सफ़र नॉर्वे के उत्तरी तट पर ख़त्म होना था. दोपहर हो गई, मगर U-2 नॉर्वे नहीं पहुंचा. उसका इंतज़ार कर रहे अमेरिकी अधिकारी नहीं जानते थे कि उनका U-2 सोवियत काम आ चुका है.

सोवियत ने U-2 को गिरा दिया था. साथ-साथ, विमान उड़ा रहे CIA के पायलट फ्रांसिस गैरी को भी पकड़ लिया उन्होंने. अमेरिका को ये पता नहीं चला था अभी. मगर उसको आशंका हुई. मुंह छुपाने के लिए उन्होंने 3 मई को एक बयान निकाल दिया. कहा, मौसम के शोध से जुड़ा नासा का एक विमान 1 मई से गायब है. उसे उड़ा रहा पायलट भी लापता है.

सोवियत के रेडार सिस्टम ने बहुत शुरुआत में ही U-2 विमान को कैच कर लिया था. (फोटो: एएफपी)

सोवियत के पकड़ने पर अमेरिका क्या बोला? मगर लीपापोती की इस भाषा को सोवियत ख़ूब समझता था. 5 मई को सोवियत ने बयान जारी कर सीधे अमेरिका का नाम लिया. शुरू में तो अमेरिका ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की. लेकिन सोवियत के दबाव और रंगेहाथों पकड़े जाने के गिल्ट में अमेरिका थोड़ा झुक गया. घटना के छह दिन बाद 7 मई, 1960 को एक बयान जारी करके अमेरिका ने अपनी ग़लती कबूली. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी इस बयान की भाषा बड़ी दिलचस्प थी. इसमें लिखा था-

मालूम पड़ता है कि जानकारियां जुटाने के इरादे से शायद एक ग़ैर-हथियारबंद नागरिक विमान U-2 सोवियत हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ था. प्राशासनिक तौर पर ऐसा करने की कोई इजाज़त नहीं दी थी हमने. मगर ये बात भी कोई सीक्रेट नहीं कि अभी दुनिया में जैसे हालात हैं, उसके मद्देनज़र सभी देश ख़ुफिया जानकारियां इकट्ठा करते हैं. युद्ध ख़त्म होने के बाद का इतिहास ये भी बताएगा कि इस मामले में सोवियत संघ भी रत्तीभर पीछे नहीं था.

कनेक्शन 7 मई, 1960 को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी कुल 265 शब्दों के इस बयान में आख़िरी की दो लाइनें हमें हमारी आज की ख़बर से लाकर जोड़ती हैं. क्या हैं ये दो पंक्तियां हैं? ध्यान से सुनिएगा-

आपसी अविश्वास घटाने और एक-दूसरे पर औचक हमले के ख़तरे से बचाव के लिए सन् 1955 में अमेरिका ने 'ओपन स्काइज़' का प्रस्ताव दिया था. ये प्रस्ताव तब सोवियत संघ ने ठुकरा दिया था. सप्राइज़ अटैक के इसी ख़तरे के कारण U-2 जैसे बिना हथियारबंद नागरिक विमान पिछले चार साल से ग़ैर-कम्यूनिस्ट फ्री-वर्ल्ड की सरहदों के पास चक्कर लगा रहे हैं.

इन पंक्तियों में अपन का मौजूदा रेफरेंस हैं- ओपन स्काइज़ प्रपोजल. जैसा कि अभी ऊपर की पंक्तियों में आपने सुना, इस प्रस्ताव की शुरुआत हुई 1955 में. जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइज़ेनहावर ने सोवियत संघ के प्रीमियर निकोलाई बुल्गेनियन के आगे ये प्रस्ताव रखा. अगर सोवियत उस समय इसके लिए राज़ी हुआ होता, तो कोल्ड वॉर का पागलपन शायद काफी कम हो जाता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आगे भी कई मौकों पर सोवियत ये प्रस्ताव खारिज़ करता रहा.

सोवियत संघ के प्रीमियर निकोलाई बुल्गेनियन (फोटो: एएफपी)

तो क्या इसपर कभी अमल नहीं हुआ? हुआ. सोवियत संघ का विघटन होने के तीन महीने बाद, मार्च 1992 में. जब रूस ने 'ओपन स्काइज़ ट्रीटी' पर दस्तख़त किए. क्या था ये समझौता? ये समझौता था एक-दूसरे से पारदर्शिता बरतने का. इसके तहत सदस्य देश शॉर्ट-नोटिस देकर एक-दूसरे की समूची सीमा में हवाई निरीक्षण कर सकते थे. हवाई सर्वेक्षणों का मकसद था एक-दूसरे के मिलिटरी फोर्स और उनकी गतिविधियों से जुड़े डेटा जमा करना. ये देखना कि कहीं सामने वाला युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा.

संधि के ख़ास पॉइंट्स औचक हवाई निरीक्षण के लिए ज़रूरी था कि जांच करने वाला सदस्य देश उस मुल्क को ख़बर भेजे, जिसकी वो जांच करना चाहता है. जिसकी जांच होगी, वो कहलाएगा मेजबान देश. जांच करने वाले देश कम-से-कम 72 घंटे पहले इस मेजबान देश को इत्तला करेंगे. मेजबान को 24 घंटों के भीतर इस आग्रह पर जवाब देना होगा. सदस्य देशों के पास सुविधा होगी कि वो चाहें तो निरीक्षण के लिए अपना एयरक्राफ़्ट लाएं. या फिर मेजबान देश का ही विमान इस्तेमाल करें. कैसे विमान इस्तेमाल होंगे? ऐसे, जिनमें ख़ास तरह के सेंसर्स लगे होंगे. वो सेंसर सैन्य उपकरणों की पहचान कर लेंगे.

क्या मकसद था इस संधि का? हर सदस्य राष्ट्र पर शर्त थी कि वो हर साल एक निश्चित संख्या में इन विमानों को अपने यहां आने देगा. किस देश के हिस्से न्यूनतम कितनी जांच करवाने का जिम्मा है, ये संख्या बहुत हद तक उसके भौगोलिक आकार को ध्यान में रखकर तय की गई. ये भी तय हुआ कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जांच में पाया गया डेटा मेजबान देश के साथ साझा किया जाएगा. हर विमान निरीक्षण के बाद उससे जुड़ी एक मिशन रिपोर्ट सारे सदस्यों को दी जाएगी. वो चाहें, तो जांच करने वाले देश को भुगतान करके डिटेल्ड ब्योरा भी खरीद सकते हैं. इस संधि का मकसद था हथियारों की होड़ कम करना. औचक युद्ध की आशंका के मद्देनज़र जो असुरक्षा पैदा होती है और वो असुरक्षा अपने साथ जिस तरह की सैन्य आक्रामकता लाती है, उसे घटाना.

कब लागू हुई ये संधि? 1992 में रूस के दस्तख़त करने के बाद भी लंबी बातचीत चली. और करीब एक दशक बाद जनवरी 2002 में ये संधि लागू हुई. अमेरिका और रूस समेत इसमें कुल 34 देश शामिल हुए. सदस्य राष्ट्रों में कनाडा और तुर्की के अलावा कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं. इस संधि के तहत 2002 से 2019 के बीच 1,500 से ज़्यादा हवाई निरीक्षण किए जा चुके हैं. मगर अब अमेरिका ने इस ट्रीटी से हटने का ऐलान किया है. 22 मई को अमेरिका ने इस ट्रीटी से अलग होने का नोटिस दे दिया. छह महीने बाद वो आधिकारिक तौर पर इस ट्रीटी से अलग हो जाएंगा.

क्या कहा अमेरिका ने? इस ओपन स्काइज़ ट्रीटी से अलग होने की दो बड़ी वजहें गिना रहा है अमेरिका. पहला है रूस. अमेरिका के मुताबिक, रूस चीटिंग कर रहा है. वो इस ट्रीटी की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप आमतौर पर रूस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते. मगर 21 मई को उन्होंने कहा कि जब तक रूस इस ट्रीटी को नहीं मानता, अमेरिका इससे बाहर रहेगा. ट्रंप ने ये भी कहा कि मुमकिन है, रूस के साथ अलग से कोई संधि करे अमेरिका.

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (फोटो: एपी)

इस घटनाक्रम पर रूस ने क्या कहा? उसने अमेरिका की लगाई तोहमतों को खारिज़ किया. उसका कहना है कि उसने ट्रीटी का कभी उल्लंघन नहीं किया. बस कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, जिन्हें अमेरिका बेमतलब ही ट्रीटी का उल्लंघन बता रहा है.

वैसे, ये किन उल्लंघनों की बात हो रही है? देखिए, ट्रीटी की अहम शर्त थी कि सभी सदस्य देशों की समूची सीमा हवाई जांच की परिधि में आएगी. मगर हालिया सालों में कई बार ऐसा हुआ जब रूस ने चेकिंग पार्टी को अपने कुछ ख़ास इलाकों से दूर रखा. इन इलाकों में कालिनिनग्रेद और जॉर्जिया के नज़दीकी इलाके शामिल हैं. इन इलाकों में रूसी सेना की बहुत तगड़ी मौजूदगी है.

तो क्या इस वजह से ट्रीटी तोड़ दी जानी चाहिए? जानकारों का कहना है कि इस वजह से ट्रीटी तोड़ना नहीं, बल्कि उसे और मज़बूत करना चाहिए. क्योंकि केवल हथियार बनाने और खरीदने से राष्ट्रीय सुरक्षा मुकम्मल नहीं होती. जिन देशों से आपको ख़तरा है, उनसे हथियार नियंत्रण वाले समझौते करना भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा होता है.

अमेरिका एक और भी वजह गिना रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस संधि के मार्फ़त जिस तरह की जांच होती है, वो तो उसके पावरफुल सैटेलाइट भी कर सकते हैं. बल्कि ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. फिर इस संधि में बने रहने का फ़ायदा ही क्या. ये बात सही भी है. मगर जानकारों का कहना है कि अमेरिका के टोही सैटेलाइट इस ट्रीटी की तरह सदस्य देशों के बीच भरोसा तो नहीं बनाते. न ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसा ज़रूरी मकसद पूरा करते हैं. NATO में अमेरिका के साथी देश उससे ये संधि न तोड़ने की अपील कर चुके हैं. मगर अमेरिका उनकी चिंताओं को नज़रंदाज कर रहा है.

रूस के राष्ट्रपति पुतिन (फोटो: एपी)

क्या ट्रीटी से अलग हो जाना समस्या का हल है? कई जानकारों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन का ये फैसला रूस को सैन्य विस्तार का और स्कोप देगा. यूक्रेन से लेकर सीरिया, लीबिया से लेकर अफ़गानिस्तान, पुतिन का रूस हर जगह बड़ा खिलाड़ी बन गया है. अगर रूस की निगरानी में ढील आई, तो उसकी गतिविधियां और बढ़ जाएंगी. इससे हथियारों की होड़ और अंतरराष्ट्रीय असुरक्षा भी बढ़ेगी. चिंता बस रूस की नहीं है. अंतरराष्ट्रीय शांति को एक बड़ा ख़तरा चीन से भी है. अमेरिका चीन को भी अंतरराष्ट्रीय सैन्य संधियों की परिधि में लाना चाहता है. ट्रंप प्रशासन चीन के साथ सैन्य समझौते करने की काफी कोशिश कर रहा है. लेकिन चीन दिलचस्पी नहीं ले रहा. इस माहौल में अपने साथी देशों को भरोसे में लिए बिना ट्रंप का इस ट्रीटी से निकल जाना न अमेरिका के हित में है और न बाकी दुनिया के हित में.

विडियो- तिब्बत पर चीन के कब्जे और पंचेन लामा के किडनैपिंग की कहानी

.webp)

.webp)