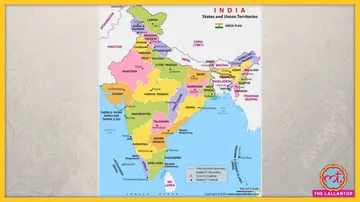

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जवाब के मुताबिक़, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख- हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय और असम-मिजोरम के सीमावर्ती क्षेत्रों में विवाद है. ग़ौरतलब है कि इन 7 में से 4 सीमा विवाद पूर्वोत्तर भारत के हैं और इन चारों में असम का किसी ना किसी राज्य से डिस्प्यूट है. इसका एक बड़ा कारण ये है कि असम की सीमा कहीं न कहीं बाक़ी सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा से मिलती है. इस रिपोर्ट में असम से जुड़े सीमा विवादों के अलावा अन्य सभी सातों विवादों को विस्तार से समझेंगे. महाराष्ट्र-कर्नाटक बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा है. ये अंतरराज्यीय विवाद समय-समय पर उभरता रहा है. महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों अपनी सीमा के 7000 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र पर दावा करते हैं. इस बड़े इलाके में बेलगावी (बेलगाम), उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा जिलों के 814 गांव आते हैं. इसके अलावा बेलगावी, कारवार और निप्पनी शहर शामिल हैं. ये सभी क्षेत्र मुख्यतः मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र चाहता है कि इनका राज्य में विलय हो जाए.

महाराष्ट्र और कर्नाटक का विवादित क्षेत्र.

विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के वक़्त हुई थी. तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी एक बहुभाषी प्रांत था. उसमें वर्तमान के कर्नाटक राज्य के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे. लेकिन मराठी भाषी लोगों के आधार पर अलग महाराष्ट्र बनाने की मांग कई सालों से उठ रही थी. 1948 में बेलगाम नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्य रूप से मराठी भाषी आबादी वाले जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए. हालांकि ऐसा नही हुआ. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगाम और तब के बॉम्बे राज्य की 10 तालुकाओं को तत्कालीन मैसूर राज्य (जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था) का हिस्सा बना दिया. सीमाओं का निर्धारण करते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने उन सभी इलाक़ों को मैसूर में शामिल कर दिया जहां की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषी थी.

इस मसले का हल निकालने के लिए भारत सरकार ने 1966 में सीमा विवाद की जांच के लिए महाजन आयोग का गठन किया था. अगस्त 1967 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की. भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में आयोग ने सिफारिश की कि 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, वहीं बेलगाम और 247 गांव को कर्नाटक के पास ही रहने देना चाहिए. लेकिन दोनों राज्य इस सिफ़ारिश पर एकमत नहीं हुए. जहां तक कर्नाटक का सवाल है, तो राज्य ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया, लेकिन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने रिपोर्ट को पक्षपाती और अतार्किक करार देते हुए ठुकरा दिया. कर्नाटक की मांगों के बावजूद केंद्र ने रिपोर्ट की सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया.

महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के विलय को लेकर राज्य के राजनीतिक दल एकजुट हैं. ये विवाद कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी सभी के हर चुनावी घोषणापत्रों में शामिल रहा है. पिछले 6 दशकों में महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्रों में प्रत्येक राज्यपाल के अभिभाषण में सीमा विवाद का उल्लेख किया गया, जिसका सभी दलों के सदस्यों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया है.

मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो सीमा विवाद को लेकर साल में एकाध हिंसा की घटनाएं हो जाती हैं. दोनों ही राज्यों की सरकारें या दल भी इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ती हैं. इसी साल जनवरी महीने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने “महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमवाद: संघर्ष और संकल्प” नाम की पत्रिका निकाली थी. मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदीयुरप्पा ने भी कहा था कि इस मामले का हल महाजन आयोग ने 1967 में ही बता दिया था. लद्दाख-हिमाचल बॉर्डर डिस्प्यूट हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और लद्दाख के लेह जिले के बीच लंबे समय से सीमा को लेकर विवाद है. बॉर्डर डिस्प्यूट वाले इलाक़े का नाम है सरचू, जो लेह से मनाली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ता है.

इस जगह से जुड़ा विवाद काफ़ी पुराना है. 1871 में ब्रिटिश शासन के दौरान इन राज्यों के बीच सरचू इलाक़े का बंटवारा हुआ था. उस वक़्त सरचू में राजा का शासन था. फिर बाद में, 1948 में हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय शासित प्रदेश का दर्ज़ा मिला, जब 30 रियासतें भारत सरकार में शामिल हो गईं. उसके बाद 1956 में जम्मू-कश्मीर भारत में शामिल हुआ. उसी दौर से विवाद चला आ रहा है.

हिमाचल और लद्दाख का विवादित क्षेत्र. फ़ोटो- ओपन सोर्स मैप

1984 में भारत सरकार ने सर्वे ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाते हुए बॉर्डर तय कर दिए. इस समझौते में लाहौल-स्पीती और लेह, दोनों ही क्षेत्र के सरकारी नुमाइंदे शामिल थे. हालांकि, बाद में इससे लेह प्रशासन मुकर गया.

जुलाई 2014 में फिर एक विवाद खड़ा हो गया, जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने हिमाचल के सरचू में अपनी चौकी बना दी. मामला जैसे ही हिमाचल पुलिस के संज्ञान में आया, उनके अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के अधिकारियों ने स्थिति का पता लगाने के लिए क्षेत्र का दौरा किया. हिमाचल पुलिस ने दावा किया कि ये चौकी सरचू में हिमाचल की सीमा के अंदर 18 किलोमीटर की दूरी पर थी.

मसले के हल के लिए साल 2017 में भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया द्वारा एक सर्वेक्षण कर बॉर्डर डिफ़ाइन किए गए. लेकिन इससे भी कोई हल नही निकला. साल 2018 में दोबारा जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सरचू में अपना एक बूथ लगाया. और फिर दोनों क्षेत्रों के बीच विवाद खड़ा हो गया.

वर्तमान में पिछले 1 साल में कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया है जिसमें हिंसा की कोई घटना हुई हो या ज़मीन हड़पने का कोई मामला सामने आया हो. लेकिन मसला हल नहीं होने की वजह से प्रशासन के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है. हरियाणा-हिमाचल प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित परवानू इलाक़े को लेकर विवाद है. परवानू फ़ॉरेस्ट रेंज है और पर्यटन के लिए मशहूर है. इसी से लगा हुआ हरियाणा का पंचकुला ज़िला है. चंडीगढ़ भी इसी ज़िले का हिस्सा है और एक केंद्रीय शासित प्रदेश भी है. 2021 में जारी की गई सर्वे ओफ़ इंडिया की रिपोर्ट दावा करती है कि हिमाचल प्रदेश ने परवानू के पास हरियाणा की कुछ ज़मीन कर क़ब्ज़ा किया है.

रिपोर्ट में लिखा गया है,

“1908-09 के राजस्व अभिलेखों की जांच से पता चला है कि खसरा संख्या 332 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच विभाजन रेखा को नाले के आकार में दिखाया गया है. ये रेखा हिमाचल के मौजा गुम्मा और हरियाणा के खेड़ा सीता राम को विभाजित करती है. दोनों राज्यों को बराबर हिस्से की ज़मीन दी गई है.”हालांकि हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने इस रिपोर्ट को ख़ारिज किया है. राज्य के सोलन ज़िले के डेप्युटी कमिश्नर केसी चमन ने अंग्रेज़ी अख़बार द ट्रिब्यून से कहा,

“हिमाचल का हरियाणा के साथ परवानू में एक अंतर-राज्यीय सीमा विवाद है. जिस पर गृह मंत्रालय द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है. हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट में हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को दिखाया गया है, जिसके बाद उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक नया सर्वेक्षण किया गया. इसकी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई है और सर्वेक्षण में सभी मुद्दों को सावधानीपूर्वक निपटाया गया है.”जानकार इस विवाद को काफ़ी पुराना मानते हैं. 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्ज़ा मिलने से भी पहले की बात है. 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना. पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइन्स के प्रोफ़ेसर आशुतोष कुमार कहते हैं कि अलग-अलग रियासतें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनीं और ऐसा अलग-अलग समय पर हुआ. इसी वजह से कई रियासतों की ज़मीन को लेकर कुछ समस्या हैं.

राज्यों के विभाजन पर किताब लिख चुकीं प्रोफ़ेसर सुधा पाई बताती हैं कि विवाद काफ़ी पुराना है लेकिन उनके मुताबिक़ ये कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है. वो कहती हैं,

“ऐसे क़रीब 13-14 विवाद पूरे देश में हैं, लेकिन लोगों को इससे ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ता है. ये दरअसल एक प्रशासनिक लड़ाई ज़्यादा है.”असम और मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट असम-मिज़ोरम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार 28 जुलाई को असम सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों की हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया. वहीं केंद्र सरकार ने इस झगड़े से अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ये दो राज्यों के आपस का मामला है जिसे वे आपस में ही सुलझाएं. लेकिन विवाद सिर्फ़ इन दो राज्यों का नहीं है. मामला है पूर्वोत्तर के 5 राज्यों का.

उत्तर-पूर्व भारत का नक़्शा. फ़ोटो- डिफ़ेन्स रिव्यू जर्नल

पूर्वोत्तर के नक्शे को गूगल मैप्स पर देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहां राज्य कैसे बने हैं. मैदानी इलाका असम में है. और जहां-जहां से पहाड़ शुरू होते हैं, वहां अलग-अलग राज्य हैं- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिज़ोरम वगैरह. लेकिन जो लकीर नक्शे पर साफ-साफ नज़र आती है, उसे लेकर ज़मीन पर आम सहमति नहीं है. इसीलिए झगड़ा होता रहता है. ऐसा ही एक झगड़ा है असम और मिज़ोरम के बीच. असम के कछार और हाइलाकांडी ज़िलों से मिज़ोरम की सीमा लगती है. यहां ज़मीन को लेकर दोनों सूबों के बीच आए दिन तनातनी होती रहती है. पहाड़ी इलाकों में कृषि के लिए ज़मीन बहुत कम है और बड़ी मेहनत के बाद ही ढलानों पर खेती हो पाती है. इसीलिए ज़मीन के छोटे से टुकड़े की अहमियत बहुत बड़ी होती है.

विवाद असम के साथ बाक़ी इस गतिरोध को समझना है तो हमें ये जानना होगा कि असम-मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद समय-समय पर सिर उठाते रहते हैं. और एक ही जगह को लेकर बार-बार झगड़ा होता रहता है. 2020 के अक्टूबर में लैलापुर (असम) के कुछ लोगों ने मिज़ोरम पुलिस पर पत्थर चलाए थे. इस वक्त कुछ आम मिज़ो नागरिक भी मौजूद थे. बाद में मिज़ो लोगों ने एक भीड़ इकट्ठा की और पत्थरबाज़ों का पीछा किया. ये भीड़ आई थी वैरेंग्ते से.

इसीलिए इस विवाद की असल वजह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा. एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ – CLAWS. ये एक जर्नल निकालता है. इसके अप्रैल 2021 के अंक में जेसन वाहलांग का एक लेख छपा है. इसका शीर्षक है – Internal Border Conflicts of the North East Region: Special Focus on Assam and its Bordering States. इस लेख में वाहलांग बताते हैं कि आज़ादी के वक्त अलग-अलग सांस्कृतिक पहचानों को एक ही सूबे में बांध दिया गया था. इसने विवाद पैदा किए और 1963 में मेघालय के इलाके को अलग करना पड़ा, और 1972 के साल में मेघालय और मिज़ोरम नाम से दो राज्य बनाने पड़े. लेकिन ज़मीन पर सीमाएं स्पष्ट नहीं हो पाईं और विवाद खत्म नहीं हुए.

आज जिस इलाके को हम मिज़ोरम कहते हैं, वो 1972 में एक संघ शासित राज्य बना और 1987 में पूर्ण राज्य. लेकिन दो पुरानी अधिसूचनाओं (नोटिफिकेशन) को लेकर विवाद सुलझाया नहीं जा सका. ये हैं –

– 1875 की अधिसूचना, जो कछार हिल्स और लुशाई हिल्स के बीच सीमा निर्धारित करती है.

– 1933 की अधिसूचना, जो लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच सीमा निर्धारित करती है.

कछार आज असम का हिस्सा है और लुशाई हिल्स का इलाका आधुनिक मिज़ोरम है. जब 1972 में सीमा निर्धारित की जा रही थी, तभी कछार, हैलाकांडी और करीमगंज की सीमाओं पर छिटपुट हिंसा की घटनाएं हुईं. क्योंकि दोनों राज्य अलग अलग अधिसूचनाओं को मानते हैं. असम चाहता है कि सीमा 1933 की अधिसूचना से तय हो और मिज़ोरम चाहता है कि सीमा 1875 की अधिसूचना से तय हो.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

इस पेच को समझने के लिए हमने एल साइलो से बात की. साइलो मिज़ोरम की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष हैं. उनके पिता ब्रिगेडियर टी साइलो मिज़ोरम के दूसरे सीएम थे. साइलो ने दी लल्लनटॉप से कहा कि 1875 की अधिसूचना आई थी बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन एक्ट 1873 के तहत. इसे जारी करते वक्त मिज़ो जनजाति के नेताओं को भरोसे में लिया गया था. लेकिन ऐसा 1933 की अधिसूचना को जारी करते वक्त नहीं किया गया. इसीलिए न ये अधिसूचना कभी स्वीकार की गई, और न इसके तहत बनी सीमा.बार-बार सिर उठाने वाले विवादों के स्थायी निवारण के लिए 1995-96 में दोनों सूबों के मुख्य सचिवों के बीच बातचीत शुरू हुई. लेकिन तब से अब तक कोई हल निकल नहीं पाया. हर बार एक ही बात दोहरा दी जाती है – यथास्थिति बनी रहे, शांतिपूर्ण माहौल में बात-चीत हो. 26 जुलाई की घटना से पहले असम मिज़ोरम सीमा पर एक बड़ा विवाद हुआ था मार्च 2018 में. तब हैलाकांडी-कोलासिब सीमा पर मिज़ोरम की प्रभावशाली छात्र यूनियन मिज़ो ज़िरलाई पॉल के छात्रों ने एक गेस्ट हाउस बनाने की ठानी.

उनका कहना था कि ज़मीन मिज़ोरम के पहले मुख्यमंत्री छ छुंगा की पत्नी ने दान में दी है. लेकिन जहां ये गेस्ट हाउस बनना था, उस इलाके को असम ने अपना बताया. जब छात्र यूनियन के नेताओं ने गेस्ट हाउस बनाने के लिए लोग इकट्ठा किए तो असम पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष हो गया. मिज़ोरम पुलिस ने कहा कि इस दौरान गोली भी चली, जिसमें एक छात्र घायल हुआ. इसके बाद मिज़ोरम की राजधानी में तत्कालीन सीएम लाल थनवाला के खिलाफ ही प्रदर्शन हो गए थे. ये कहते हुए कि मिज़ो इलाकों में असम घुसा आ रहा है और सीएम सो रहे हैं. तब लाल थनवाला ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को खत लिखकर हस्तक्षेप की मांग की थी. नागालैंड से विवाद भारत की आजादी के बाद से ही नागालैंड और असम के बीच रह-रहकर सीमा विवाद हिंसा का कारण बनता रहा है. 1985 से पहले 5 जनवरी 1979 में असम के गोरहाट जिले के नागालैंड सीमा से लगे गांवों पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया. इसमें असम के 54 लोग मारे गए. 23,500 लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी. इस जैसे हर टकराव के बाद असम ने दावा किया कि हमला करने वालों में नागालैंड पुलिस के जवान शामिल थे. हालांकि नागालैंड इस बात को नकारता रहा.

असम और नागालैंड 434 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं. ये सीमा ही विवाद की जड़ में है. नागालैंड और असम के बीच ठीक तरह से सीमा निर्धारित न होना इस झगड़े की सबसे बड़े कारणों में से एक है. असम 1963 में स्थापित की गई सीमा को मानता है जबकि नागालैंड ऐतिहासिक दावों में विश्वास करता है और उस सीमा का मानता है जो औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित की गई थी.

असम और नागालैंड 434 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं. ये सीमा ही विवाद की जड़ में है.

(मैप-Center For Land Warfare Studies)

समझौता, जो बना विवाद की फांस

1 दिसंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड भारत का राज्य बना. लेकिन इतनी आसानी से नहीं. इसके पहले 1960 में भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू को नागा पीपुल्स कन्वेंशन के नेताओं के साथ 16 बिंदुओं का एक समझौता करना पड़ा. सीमा विवाद की जड़ में इस समझौते के कुछ बिंदु और नागालैंड के कई दावे हैं. मिसाल के तौर पर-# 1960 के समझौते में कहा गया कि नागा राज्य का जो हिस्सा ब्रिटेन ने असम में जोड़ दिया था, उसे वापस किया जाएगा. इस काम के लिए 1971 में एक कमीशन का गठन किया गया. इसका नाम था सुंदरम कमीशन. लेकिन इसकी सिफारिशों को नागालैंड ने स्वीकार नहीं किया. नतीजा ये हुआ कि 66 हजार हेक्टेयर की जमीन अब भी विवादित बनी हुई है.

# असम और नागालैंड के बॉर्डर को सहूलियत के लिए 6 प्रशासनिक हिस्सों में बांटा गया है. ये हैं सेक्टर A, B, C, D, E और F. ये हिस्से सिवासागर, जोरहाट, गोलाघाट और कार्बी आंगलॉन्ग जिले में पड़ते हैं. ये सभी असम में हैं. नागाओं की मांग है कि उन्हें A, B, C और D सेक्टर की 12,883 स्कवॉयर किलोमीटर की जमीन सौंप दी जाए. उनका कहना है कि ये जमीन ऐतिहासिक रूप से उनकी जनजाति की है और 16 पाइंट के समझौते में इसे सौंपने का वादा किया गया है.

इस पर असम का रुख पूरी तरह से साफ और सख्त है. वो कहता है कि ये 6 इलाके 100 साल से असम में हैं. पिछले 100 साल से असम ही प्रशासनिक तौर पर इन्हें चला रहा है. इसके अलावा उसे केंद्र सरकार की तरफ से इन पर हक छोड़ने को लेकर कभी कुछ कहा भी नहीं गया है. ऐसे में वो ऐसा क्यों करें. इतना ही नहीं, असम ये आरोप भी लगाता है कि नागाओं ने सिवासागर, जोरहाट, गोलाघाट और कार्बी आंगलॉन्ग जिलों में 660 स्कवॉयर किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है. इसमें से 420 स्कवॉयर किलोमीटर की जमीन तो सिर्फ गोलाघाट जिले में ही है. असम का कहना है कि नागालैंड ने तीन सबडिवीजन असम के क्षेत्र में बना लिए हैं. नागालैंड कह रहा है कि उसकी अभी और जमीन है जो असम ने दबा रखी है.

शांति के लिए क्या किया गया?

स्ट्रैटजिक थिंक टैंक Center For Land Warfare Studies (CLAWS) के मुताबिक, मामले को सुलझाने की शुरुआत 1971 में सुंदरम कमिटी बनने के साथ ही हो गई थी. लेकिन इसकी सिफारिशें सिर्फ असम को मंजूर थीं. इस कमेटी का उद्देश्य था कि इलाके में शांति और बॉर्डर पर यथास्थिति बनी रहे. दोयांग रिजर्व फॉरेस्ट में 1979 में हुई हिंसा के बाद नागालैंड और असम ने अंतरिम शांति समझौता साइन किया. इससे कुछ वक्त लिए शांति आई भी. अभी क्या स्थिति है? असम-नागालैंड सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है. ताजा घटना मई 2021 की है. कांग्रेस के विधायक रूपज्योति कुर्मी असम-नागालैंड सीमा से लगे दिसाई घाटी आरक्षित वन क्षेत्र पहुंचे, और उन पर गोलीबारी कर दी गई. मरियानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रूपज्योति अपने सुरक्षा कर्मियों की टीम के साथ स्थानीय ग्रामीणों से सीमा विवाद की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे. उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं. वो बाल-बाल बच गए. बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि गोलीबारी नागा उग्रवादियों ने की. मामले पर असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने संज्ञान लेते हुए पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल जीपी सिंह को मौके पर भेजा.स्ट्रैटजिक थिंक टैंक CLAWS की रिपोर्ट भी बताती है कि असम-नागालैंड की सीमा पर लगातार झड़पें होती रहती हैं. सबसे ताजा घटना 2020 में आर्थिक नाकेबंदी की है. इसमें असम के लोगों ने नागाओं को आने से रोक दिया था. इस तरह से दोनों ही राज्य के लोग एक दूसरे के आमने-सामने आते रहते हैं.

असम के स्वतंत्र पत्रकार राजन पांडे नागालैंड और असम सीमा विवाद को एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं. उनका कहना है,

“नागालैंड इस लिहाज से नॉर्थ-ईस्ट के बाकी राज्यों से अलग है कि वहां पर अब भी विद्रोही हैं. NSCN जैसे गुट भले ही समझौता कर चुके हैं लेकिन अब भी पूरी तरह से सक्रिय हैं. ऐसे में उन्हें भी इस समस्या का एक हिस्सा मानकर चलना होगा. जहां तक बात सरकार की है तो नागालैंड की नेफ्यू रियो सरकार का केंद्र सरकार से अच्छा तालमेल है. किसी भी तरह की दिक्कत होने पर केंद्र सरकार बीच-बचाव करा सकती है. लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं हो जाता. नागालैंड में सरकार के अलावा भी दूसरी ताकतें मजबूत हैं.”असम-मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट मेघालय राज्य को 1972 में असम से अलग कर बनाया गया था. साथ ही साथ असम की राजधानी को शिलांग से दिसपुर स्थानांतरित कर दिया गया था. दोनों राज्यों के बीच विवाद का प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिम गारो हिल्स में बसा लंगपीह जिला है. दोनों ही राज्यों ने क़रीब 100 सालों से भी ज़्यादा समय से जिले के स्वामित्व का दावा किया है.

औपनिवेशिक काल के दौरान लंगपीह जिला कामरूप का हिस्सा था. लेकिन आज़ादी के बाद इसे प्रस्तावित मेघालय के हिस्से में जोड़ दिया गया. मेघालय सरकार के मुताबिक़, 1951 में प्रस्तावित मेघालय राज्य की सीमा में लंगपीह शामिल था जबकि असम सरकार के मुताबिक़ ये असम में मिकिर हिल्स का हिस्सा था.

दोनों राज्य 1974 से लगातार इस मसले पर लड़ते रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच कई बार झड़पें हुई हैं. 2010 में एक बड़ी लड़ाई हुई थी. दोनों राज्यों के लोग आपस भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. झड़प के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हुए थे. हालांकि, ये कोई आख़िरी वाक़या नहीं था- 2018 में असम पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच भी ऐसा हुआ था. हालांकि, स्थिति पर क़ाबू पा लिया गया था.

उत्तर-पूर्व भारत और उनकी समस्याओं पर शोध करने वाले जेसन वाहलांग कहते हैं कि 2018 के बाद से समुदायों के बीच कोई बड़ी झड़प तो नहीं हुई है. हालांकि, वो ये भी कहते हैं की स्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाना ज़रूरी है. असम-अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच विवाद 1992 से शुरू हुआ. जब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने असम पर अपने क्षेत्र में अतिक्रमण और निर्माण का आरोप लगाया. इसके अलावा, असम पर सरकारी इमारतों और लोगों के घरों को जलाने के आरोप भी लगाए

असम और अरुणाचल का सीमावर्ती इलाक़ा. फ़ोटो- डिफ़ेन्स रिव्यू जर्नल

1992 से छोटी-छोटी झड़पें हुईं लेकिन खासकर 2005 और 2007 में कुछ बड़ी घटनाएं हुईं. 2005 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में लगभग 100 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था. दूसरी बड़ी झड़प 2007 में हुई. जिसमें सीमा के अरुणाचल की ओर के ग्रामीणों ने असम में चल रही एक शांति सभा पर गोलीबारी की, जिसमें 8 लोग घायल हो गए.

इस मामले के समाधान के लिए कई बार कदम उठाए गए हैं. 1989 में असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था. हालांकि, मामला अभी ट्रायल स्टेज में है. दूसरी बार 1997 में एक और कानूनी कदम उठाया गया. इस बार अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के एक सदस्य ने बेदखली अभियान के संबंध में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की. फिर 2015 में, अरुणाचल प्रदेश ने विवादित क्षेत्र में असम द्वारा अवैध निर्माण को रोकने के लिए फिर से कानूनी रास्ता अपनाया. इस बार असम सरकार ने अवैध निर्माण के काम को रोक दिया.

वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2020 में हालात कुछ ख़राब हुए थे. असम के एक ट्रक चालक की हत्या सीमा पर कर दी गई थी. जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई. लेकिन सीमा के दोनों ओर से स्थानीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद तनाव कम हुआ.

.webp)

.webp)