मुरुगादास अरुणाचलम की नीतिकथात्मक प्रस्तुति "सिकंदर" को मैं अत्यंत सहजता से "गजनी 2" कहूंगा.

विलक्षण समानताएं तो हैं ही, दोनों कथाओं में वे ऐसे नायकों के प्रति आसक्त हैं जो "ड्यून" के बैरन हारकोनेन जितने कुरूपता की सीमा तक संपत्तिशाली, रिच लोग हैं. परंतु वे हारकोनेन की तरह बुरी तरह स्थूलकाय, विकृत और बदबदाते घावों से भरे नहीं हैं. वे तो सुंदर, दयालु, भले और देवतास्वरूप हैं. समस्या देखते हैं और रुपयों से भरा ट्रक लाकर खड़ा कर देते हैं.

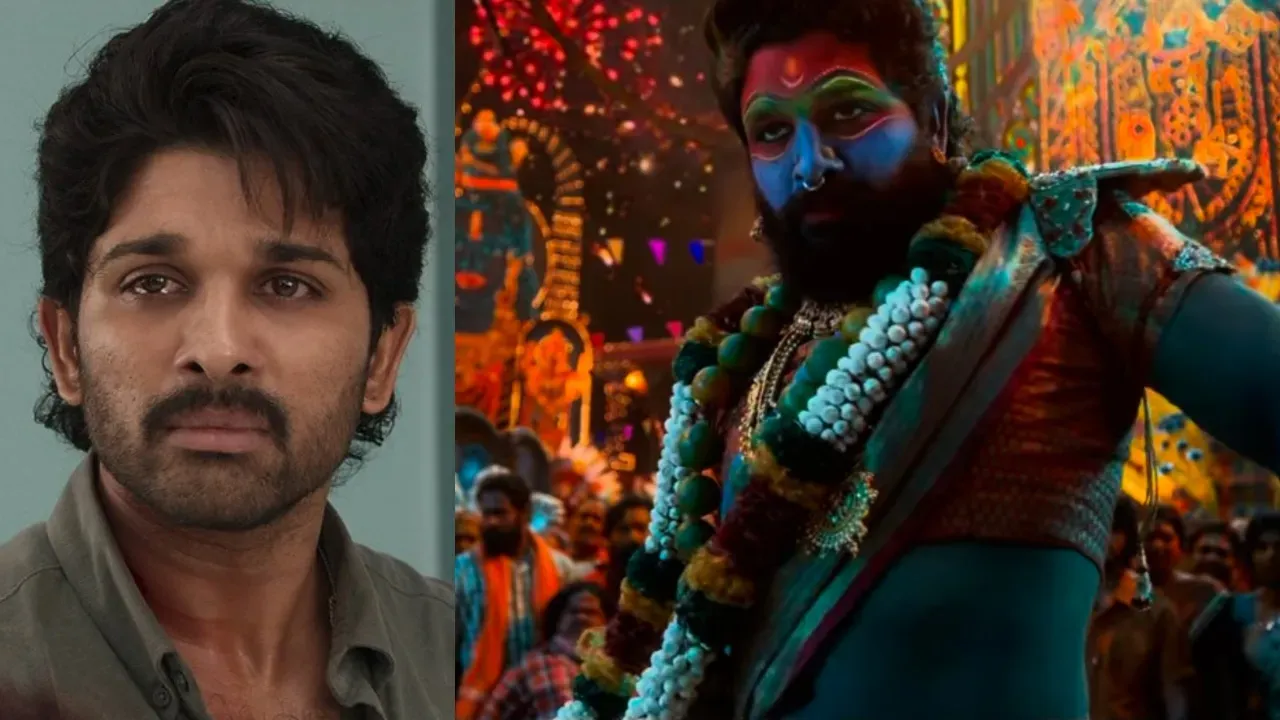

सलमान की फ़िल्म की लघु टीका : Sikander Review notes

कैसी है Salman Khan की नई फ़िल्म "सिकंदर" जिसे AR Murugadoss ने डायरेक्ट किया है? सही नब्ज़ टटोलने का प्रयास इस विलंबित Sikander movie review में.

एक राष्ट्रीय टेलीकॉम कंपनी का मालिक है और चार्टर्ड विमानों में रहता है, दूसरा गुजरात का एक राजा (पूर्व) है.

दोनों हीरोज़ का नाम संजय है - संजय सिंघानिया और संजय राजकोट.

दोनों के दो-दो न्यूनतम पुकारने के नाम हैं, जो उनकी दो अलग-अलग ज़िंदगियों के द्योतक हैं.

दोनों की प्रेमिका/पत्नी के साथ कुछ अनिष्ट घटता है और उसी के बाद फ़िल्म का सबसे प्रमुख कथानक वक्र आता है.

अपनी जीवनसंगिनियों के चलते ही दोनों पहली बार महल से निकलकर झुग्गी/गुरबत की दुनिया में प्रवेश करते हैं.

दोनों के साथ चार-पांच सहायक हमेशा रहते हैं और उनमें से एक मैनेजर होता है जो उन्हें हमेशा असिस्ट करता है. "गजनी" में ख़ालिद सिद्दिकी और "सिकंदर" में शरमन जोशी.

कल्याणकारी राजाओं की प्राचीन कथाओं की तरह मैसेज के लिहाज से "सिकंदर" एंजॉयबल है, बढ़िया है. जैसे कि राजा रघु और वरतन्तु की कथा है. परम पर्वत पर बैठी. प्रकाशमान. हालांकि आज के ज़माने की जागृति के लिहाज से इस फ़िल्म कथा की अनुकूलता कम है. जैसे, महिलाएं स्वयं अपने लिए नहीं लड़ पातीं. सिकंदर या राजा साहब ही बचाते हैं. प्रजा खुद नहीं लड़ती. राजा साहब बचाते हैं. यह दक्षिण की के. एस. रविकुमार की "नट्टमई" (1994) या चिरंजीवी अभिनीत "इंद्रा - द टाइगर" (2002) जैसी फ़िल्मों का ही विस्तार है, जहां एक नायक है और एक उसकी प्रजा है. वही अपनी प्रजा का मुखिया या राजा है. राजा रघु या इंद्रसेन रेड्डी की तरह वही सर्वस्व त्याग कर देगा, यह तय है.

"सिकंदर" की कहानी यह है कि एक शैतान वृत्ति का आदमी अर्जुन प्रधान (प्रतीक बब्बर) एक स्त्री का शील भंग करने जा रहा होता है. इस घृणास्पद दृश्य से जब दर्शक अपनी आंखें फेर लेने जा रहा होता है, तभी उस दर्शक की ठिठकता और लहू के वेग को कळकळाकर आज़ाद करते हुए एक प्रतापी मनुष्य फ्रेम में प्रवेश करता है. आनंदित करते हुए वह प्रधान और उसके ह्रष्ट-पुष्ट आदमियों को भंग करता है. जल्द ही जानने में आता है कि अर्जुन गृह मंत्री राकेश प्रधान (सत्यराज) का बेटा है. मंत्री इस अपमान को सह नहीं पाता. अपने बेटे से भी ज्यादा शैतान वृत्ति का होता है. वह पूरे सिस्टम को उस आदमी के पीछे लगा देता है. लेकिन जिस आदमी को वह मारने चला है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि एक परम शक्तिशाली राजा (पूर्व) संजय (सलमान ख़ान) है जिसकी पत्नी (रश्मिका मंदन्ना) परछाई की तरह उसकी रक्षा करती है. आगे कहानी में नाटकीय, ट्रैजिक मोड़ आते हैं.

कथा तो ठीक, फ़िल्म कैसी है? एंजॉयबल नहीं है. ख़राब फ़िल्ममेकिंग है. सबसे कमज़ोर कड़ी डायरेक्शन है.

डायरेक्शन में रोग क्या है?

वर्ष 2002 में "द गार्डियन" से बात करते हुए डायरेक्टर जॉर्ज लुकस (अमेरिकन ग्रैफिटी, स्टार वॉर्स) ने कहा था कि किसी भी डायरेक्टर के पास विज़न और निर्णय लेने की करारी क्षमता (decisiveness) होनी बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा था: "एक डायरेक्टर एक घंटे में 100 निर्णय लेता है. सिनेमा स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सही निर्णय कैसे लेना है, यह आपको कैसे पता चलता है. मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप नहीं जानते कि सही निर्णय कैसे लिया जाता है तो फिर आप डायरेक्टर नहीं हैं."

"सिकंदर" की केंद्रीय रुग्णता यही है.

शरमन, सत्याराज, रश्मिका के कई सीन देखते हुए आप संदेह करेंगे कि कहीं गलत टेक्स (takes) को तो फाइनल एडिट में नहीं रख लिया गया है और सही टेक्स को फेंक तो नहीं दिया गया है!

कई उप-कथानकों को फ़िल्म में अंत (closure) नहीं मिलता.

संजय पर खदान में हमला कौन करवाता है, उसका उत्तर नहीं दिया जाता. इस हमले में संजय की ज़िंदगी की सबसे मूल्यवान चीज़ खो जाती है और वह इसका उत्तर कभी खोजता ही नहीं और पाता ही नहीं. दर्शक को इस हमले और इसमें मारे गए इंसान को लेकर आवेश दिलाया जाता है लेकिन प्रतिशोध लेना तो दूर उसका उल्लेख तक नहीं होता.

जिस लड़की के घमंडी, बुरे बॉयफ्रेंड को सिकंदर जिम में सबक सिखाने जाता है, उसका भी कोई समाधान नहीं निकलता. लड़के का कोई ह्रदय परिवर्तन नहीं होता. कैमरा अबरप्टली इस उप-कथानक को छोड़ जाता है.

शैतान वृत्ति के मंत्री का आखिर में कुछ नहीं होता.

मंत्री का गुर्गा इंस्पेक्टर प्रकाश, जो फ़िल्म में अधिकतर एक ब्लैक कैरेक्टर ही रहता है, उसका न तो पूर्ण ह्रदय परिवर्तन होता है, न ही उसे कोई सबक सिखाया जाता, न उसका अहंकार तोड़ा जाता है.

माना कि सफल होने के लिए फ़िल्म जनसंचार "मान लीजिए कि" वाले supposition पर निर्भर रहता है. परंतु एक सीन में यह कर पाना भी शर्मिंदगी भरा हो जाता है. एक पेशेंट की हार्टबीट कम हो रही होती है. शायद मर जाएगी. मुंबई के अस्पताल में भर्ती है. पिता उच्च मध्यमवर्गीय सा लगता है. यानी इलाज मैनेज कर सकता है. लेकिन राजा साहब आते हैं. शायद अमेरिका में किसी बहुत बड़े डॉ. जॉन को फोन करते हैं. वह उपस्थित हो जाता है. वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई के डॉक्टरों को निर्देश देता जाता है और वे उस लड़की का इलाज करते हैं. फिर सब बिना किसी थकान के, चहकते हुए बाहर आकर कहते हैं, अब लड़की एकदम ठीक है. फ़िल्म में इससे निस्सार कुछ नहीं है.

एक अन्य सीन भी यूं ही हताश करता है. पहले तो गृह मंत्री प्रधान इतना शैतान वृत्ति का है, लेकिन उसकी इस सनक का कोई उत्पत्ति बिंदु नहीं मिलता. न ही किन्हीं अनुपूरक दृश्यों से उसे आगे पुख़्ता किया जाता है. दूसरा, जो काम उसके गुर्गे कर सकते हैं, उसे वह अपने हाथों से करने लग जाता है. पुलिस की हिरासत में एक गवाह को वह किसी गंवार राजनीतिज्ञ की तरह ख़ुद ही मार देता है. यह भी एक ख़ौफ़नाक रिएलिटी सी लगी कि गृह मंत्री है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की खचाखच भरी मीटिंग में खुलेआम एक हाई-प्रोफाइल आदमी को फंसाने और मारने के लिए साज़िशें रच रहा है और कोई पुलिस अधिकारी प्रतिवाद नहीं कर रहा है. अगर ऐसा सच में होता है (जो कि फ़िल्मकारों का डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट होता है) तो यह ख़ौफ़नाक है और सच में नहीं होता तो अतार्किक या भोथरी सिनेमाई लिबर्टी है.

अन्य विभाग जो इस फ़िल्म की प्रभावी ढंग से हत्या करता है, वह है लेखन. कहानी और स्क्रीनप्ले मुरुगादास के हैं जो कहीं न कहीं "गजनी" के तत्वों को ही इस रेसिपी में डालते दिखे. रजत अरोड़ा, हुसैन दलाल, अब्बास दलाल के डायलॉग्स जेनेरिक है. तीन-तीन लोगों ने मिलकर ऐसी लाइनें लिखी हैं - "असली सिकंदर तो वो होता है जो दिल जीतता है". अंजान 1978 में लिख गए थे - "वो सिकंदर क्या था जिसने ज़ुल्म से जीता ज़हां. प्यार से जीते दिलों को, वो झुका दे आसमां."

अभिनय की गुणवत्ता कमतर है.

सलमान और रश्मिका के बीच कोई रासायनिकता, एक भी सीन में प्रदर्शित नहीं होती. लगता ही नहीं कि वे पति-पत्नी हैं. वे साथ में नाचते हैं साढ़े तीन गानों में लेकिन कहीं कोई भावना, कनेक्शन, पैशन नहीं दर्ज होता.

हिंदी बोलते हुए कुछ स्थानों पर सत्यराज और रश्मिका के होठ फिसलते हैं.

शरमन की जकड़न, सूजन, ठिठकाव और बुरी डायलॉग डिलीवरी उनके अनिच्छुकता के साथ अभिनय करने का आभास देती है.

एक प्रकार के कुठाँव एहसास-ए-किरदार (misplaced sense of character) से सभी प्रमुख अभिनेता संक्रमित दिखते हैं. सलमान को पूर्व राजा लगना है कि वर्तमान राजा लगना है कि एक massy film hero लगना है, यह स्पष्ट नहीं हो पाता है. जब उपकारों के बोझ तले स्त्रियां, बच्चे, झुग्गी के लोग दब चुके हैं और रो रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तब सलमान इसमें स्पष्ट नहीं दिखते कि उन्हें खड़े कैसे होना है, या फिर इस आदर को रिसीव कैसे करना है. किरदार को न समझ पाने का यही आभास शरमन ने भी दिया.

इंस्पेक्टर प्रकाश के रोल में कन्नड़ा एक्टर किशोर बेस्वाद और काठ के लगते हैं. ये वही एक्टर हैं जो "कन्नूर स्क्वॉड" (एसपी चोलान), "विसारनाय" (ऑडिटर केके), "द फैमिली मैन" (पाशा) और "विडुतलई 2" (पेरूमल के उस्ताद) में पसंद आए थे.

काजल अग्रवाल, जो “सिंघम” में भी कम सुंदर न थीं, उनके बदले-बदले चेहरे को पहचान पाना मुश्किल है. उनका पात्र वैदेही उन तीन लोगों में से एक होता है जिनसे मिलने सिकंदर मुंबई जाता है. इन तीनों ज़रूरी पात्रों में से, झुग्गी के अनाथ बच्चे कमरुद्दीन का रोल करने वाले अभिनेता अयान ख़ान ही इम्प्रेस करते हैं. लेकिन सिर्फ शुरू के दृश्यों में. लेकिन जब ये तीनों पात्रों सिकंदर/सलमान के उपकार तले दब जाते हैं, तो कृतज्ञता की उनकी अभिव्यक्ति छुब्ध करती है.

एक्टिंग में जतिन सरना ही इकलौते अपवाद रहे. या फिर सलमान के साथ रहने वाले वे तीन-चार युवक, जो अपने पात्रों की त्वचा में निरंतर ईमानदार रहे. टैक्सीवाले डिनीरो के रूप में जतिन फ़िल्म में ऊर्जा और हास्य लेकर आते हैं. उसकी बातों से मंद मंद मुस्कुराकर सलमान का किरदार पांच सौ के नोटों की दो गड्डियां देकर कहता है - "रख लो. बहुत दिन के बाद हंसा हूं". यह शायद अकेला मौका होता है जब फ़िल्म में हम भी हंसे होते हैं.

वीडियो: पंचायत सीज़न 3 REVIEW बाय गजेंद्र सिंह भाटी

.webp)