साल 2023. दिसम्बर का महीना. ये साल Shah Rukh Khan के कमबैक का साल था. बॉक्स ऑफिस पर Pathaan और Jawan ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था. अब सबकी नज़र Dunki पर थी. ‘डंकी’ सोलो रिलीज़ नहीं थी. सिनेमाघरों में उसकी सीधी भिड़ंत Prabhas की फिल्म Salaar से होने वाली थी. दोनों फिल्मों के मेकर्स ऑडियंस को खींचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे. इस बीच खबर आती है शाहरुख खान ने अपने घर पर एक प्राइवेट पार्टी रखी. देशभर से बड़े डिस्ट्रिब्यूटर्स और एग्ज़िबिटर्स को बुलाया गया. कुछ जगह छपा कि शाहरुख डिस्ट्रिब्यूटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ज़्यादा टेरटरीज़ और सिनेमाघरों में उनकी फिल्म दिखाई जाए. इसलिए ये पार्टी रखी गई. हालांकि बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने उन लोगों से सिर्फ इतना कहा कि दोनों फिल्मों को बराबर स्क्रीन देना.

इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टैरिटरीज़ का पूरा तिया-पांचा समझिए, जो इस देश से भी पुरानी हैं

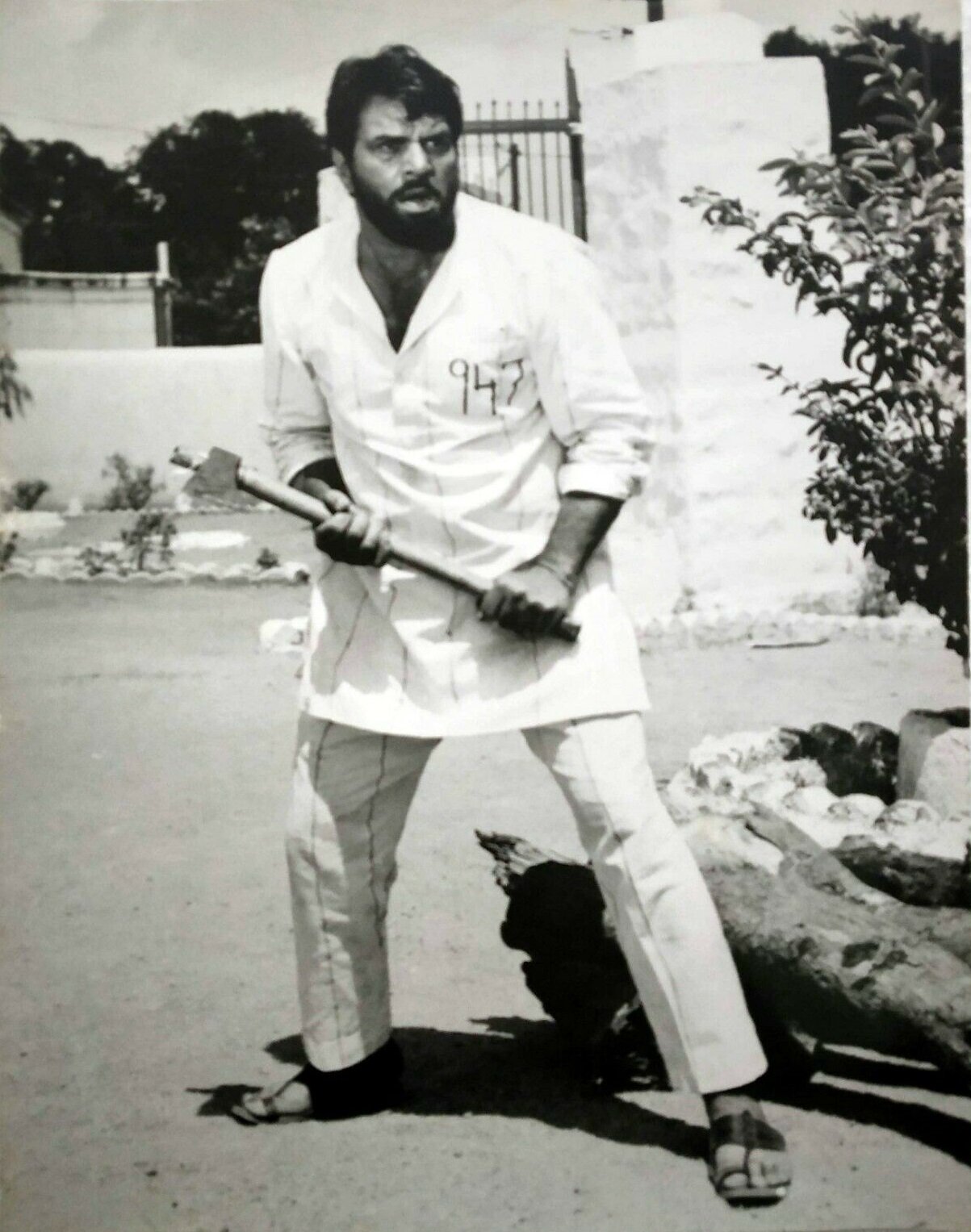

इन टैरिटरीज़ के लिए स्टार्स ने हर मुमकिन कोशिश की. Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna ने अपनी फिल्में डिस्ट्रिब्यूट की. Salim Khan ने अपने गढ़ में Salman Khan की फिल्म के राइट्स खरीदे.

पूरा सवाल आकर उठता है कि ये लोग कौन हैं. और ये टैरिटरीज़ कैसे काम करती हैं, जिन्हें अपने कंट्रोल में लाने के लिए स्टार्स कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की टैरिटरी का इतिहास नया नहीं. इस देश के बनने से पहले ये टैरिटरी बनी थीं. उन्हीं के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में फिल्में पहुंचती हैं. डिस्ट्रिब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स से अपनी टैरिटरी के हिसाब से फिल्म के राइट्स खरीदते हैं. और उसे रिलीज़ और मार्केट करने का काम देखते. जिन टैरिटरीज़ के लिए फिल्में खरीदी जातीं, उनके बारे में बताएंगे. साथ ही जानने को मिलेगा कि बीते दशकों में इन टैरिटरीज़ में क्या बदलाव आए. इस कहानी में अंग्रेज़ हैं, अमिताभ बच्चन हैं और तीनों खान हैं.

# ब्रिटिश राज वाल सिस्टम

हमने ट्रेड ऐनलिस्ट तरण आदर्श से पूछा कि टैरिटरीज़ की शुरुआत कब हुई थी. लेट सेवनटीज़ में अपना करियर शुरू करने वाले तरण भी किसी तारीख पर उंगली नहीं धर पाए. उनके मुताबिक ये कोई नहीं बता सकता कि ये सब शुरू कब और कैसे हुआ था. हालांकि अपनी किताब Producing Bollywood में तेजस्विनी गंती लिखती हैं कि 1930 के दशक में टैरिटरीज़ की शुरुआत हुई थी. खासतौर पर उस दौर में जब बोलने वाली फिल्में बनने लगी थीं. उस फिल्मों की वजह से दर्शकों का मार्केट बड़ा हुआ. नतीजतन एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत पड़ी. उस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था. आज जिस तरह देश में विभिन्न राज्य हैं, तब अंग्रेजों ने औपनिवेशिक भारत को अलग-अलग प्रांतों में बांटा हुआ था. उन्हीं प्रांतों के आधार पर इन टैरिटरीज़ के नाम और सीमाएं तय हुई.

एक दशक बाद देश आज़ाद हो गया था. लेकिन किसी को भी टैरिटरी वाले सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई. एक पॉइंट के बाद ये सभी के लिए सुगम बन गया. यही वजह है कि आज भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है. बस समय के साथ बॉम्बे सर्किट का नाम बदलकर मुंबई सर्किट हो गया. इन टैरिटरीज़ में मुंबई के साथ और कौन-से नाम शामिल हैं, अब वो बताते हैं:

#1. मुंबई सर्किट – इस सर्किट में सिर्फ मुंबई नहीं आता. पुणे, कोल्हापुर और सोलापुर में दिखाई जाने वाली फिल्में भी इसी सर्किट के डिस्ट्रिब्यूटर के हाथ में होती है. साथ ही गोवा और गुजरात भी इसका हिस्सा हैं. इनके अलावा कर्नाटक के बेलगावी और हूबली जैसे इलाके भी इसी सर्किट के अंतर्गत आते हैं.

#2. दिल्ली-यूपी सर्किट – नाम में सिर्फ दिल्ली और उत्तर प्रदेश हैं. लेकिन इनके साथ ही उत्तराखंड भी इसी सर्किट के अंतर्गत आता है. दिल्ली, लखनऊ, कानपुर इस टैरिटरी के मुख्य सेंटर हैं.

#3. ईस्ट पंजाब सर्किट – अंग्रेज़ों के समय में पंजाब को ईस्ट और वेस्ट में बांटा गया. वेस्ट पंजाब आज पाकिस्तान है. बाकी ईस्ट पंजाब सर्किट में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर आते हैं. ट्रेड ऐनलिस्ट कोमल नाहटा के मुताबिक गुरुग्राम, फरीदाबाद, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और जम्मू इस सर्किट के मेन सेंटर हैं. कोमल बताते हैं कि एक वक्त पर ऐसा माना जाता था कि इस सर्किट में सिर्फ एक्शन फिल्में चलती हैं. लेकिन समय के साथ ये ट्रेंड बदल गया.

#4. ईस्टर्न सर्किट – पहले ईस्टर्न सर्किट अपने आप में एक सर्किट था. लेकिन समय के साथ इसके सब-सर्किट बने, और वो इतने बड़े हुए कि उन्हें अपने आप में एक सर्किट माना जाता है. इसके सब-सर्किट हैं:

i). वेस्ट बंगाल सर्किट

ii). बिहार-झारखंड-नेपाल सर्किट: लोगों को हैरानी होती है कि मुंबई सर्किट में गुजरात कैसे आ सकता है. उससे भी बड़ा हैरानी का सबब ये है कि बिहार के सर्किट से नेपाल कैसे जुड़ा हुआ है. जबकि वो अपने आप में एक अलग देश है. कहा जाता है कि जब डिस्ट्रिब्यूशन बिज़नेस की शुरुआत हो रही थी, तभी से नेपाल को बिहार के साथ जोड़कर देखा गया. पहली वजह तो ये कि दोनों बॉर्डर साझा करते हैं, और दूसरी है कि वहां भी हिंदी फिल्मों की मांग रही है.

iii). असम सर्किट

iv). ओडिशा सर्किट

#5. CP बेरार-CI-राजस्थान: एक पॉइंट पर सेंट्रल प्रॉविन्स एंड बेरार, सेंट्रल इंडिया और राजस्थान के डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स सिर्फ एक ही इंसान खरीदता था. लेकिन अब ये टूटकर तीन सर्किट बन चुके हं् – CP बेरार, CI और राजस्थान. उसी हिसाब से हर जगह के अलग-अलग राइट्स खरीदे जाते हैं. CP बेरार में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के हिस्से आते हैं.

CI यानी सेंट्रल इंडिया. इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के सेंटर आते हैं. जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन.

राजस्थान सर्किट में पूरा राज्य आता है. जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर इसके प्रमुख सेंटर हैं.

#6. साउथ इंडिया सर्किट – साउथ का सर्किट भी समय के साथ बंट चुका है. अब इसके चार प्रमुख सब-सर्किट सिर्फ सब-सर्किट नहीं रहे. उनको चाहिए फुल इज़्ज़त. ये सर्किट बन चुके हैं:

i). निज़ाम सर्किट – तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इस सर्किट में आते हैं. साउथ इंडियन सर्किट में हिंदी फिल्में तोड़फोड़ किस्म की कमाई नहीं कर पातीं. इकलौते निज़ाम सर्किट से ही हिंदी फिल्म के मेकर्स को पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलते हैं. इसकी वजह है कि तेलंगाना में हिंदी का थोड़ा प्रभाव रहा है, और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी इसमें पड़ते हैं.

ii). मायसोर सर्किट – कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरू जैसे शहर इस सर्किट का हिस्सा हैं.

iii). आंध्रा सर्किट – आंध्रप्रदेश के शहर और नगर इस सर्किट के अंतर्गत आते हैं.

iv). तमिलनाडु-केरला सर्किट – तमिलनाडु और केरल के सभी शहर, नगर और गांव इस सर्किट में आते हैं.

#7. ओवरसीज़ सर्किट – इंडिया के बाहर जिन भी देशों में फिल्में रिलीज़ होती हैं, वो ओवरसीज़ मार्केट में आती हैं. पहले पूरा ओवरसीज़ मार्केट एक कैटेगरी में पड़ता था. लेकिन लेट नाइंटीज़ में आकर अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अलग-अलग फिल्में भी रिलीज़ की जाने लगी.

मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रिब्यूटर ने एक सर्किट के राइट्स खरीद लिए. अब उसे एक सब-सर्किट के लिए अच्छा पैसा मिल रहा है. तो वो क्या करेगा? सिम्पल. उस सब-सर्किट के राइट बेच देगा और बाकी सर्किट के राइट अपने पास रखेगा. जब अक्षय कुमार की फिल्म ‘खिलाड़ी 786’ आई थी, तब एरॉस इंटरनेशनल के पास मुंबई सर्किट के राइट थे. लेकिन उन्होंने गुजरात और सौराष्ट्र के राइट किसी और को बेच दिए. दोनों तरफ से उनका मुनाफा हुआ.

इंसान की बांटने की आदत बहुत पुरानी है. जैसा कि अंग्रेज़ी में कहते हैं, Old Habits Die Hard. यानी पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती. पहले फिल्म इंडस्ट्री के डिस्ट्रिब्यूशन को टैरिटरीज़ में बांटा. फिर सब-टैरिटरी बनी. और उसके बाद नंबर आया क्लास का. कमाई के हिसाब से सेंटर्स को बांटा गया था. नाम पड़े A, B और C क्लास सेंटर. A क्लास में बड़े शहर आते थे. पढ़ी-लिखी जनता इसकी ऑडियंस थी. B और C क्लास सेंटर में छोटे शहर, गांव के सिनेमा आते थे. टूरिंग सिनेमा की गिनती भी इसी के अंदर होती थी. बेसिकली टूरिंग सिनेमा वो होते थे जहां किसी गांव में परदा लगाया जाता था, और कुछ लोगों की भीड़ फिल्म देखने जमा होती. ऐसे सिनेमा का कोई हिसाब-किताब नहीं होता था. इसलिए टिकट की गिनती का पता नहीं चलता. एक समय के बाद ये सिनेमा बंद हुए. दूसरी ओर पायरेसी मार्केट में आई. नतीजतन A और B,C क्लास के बीच का गैप कम होने लगा.

# कौन-सी टैरिटरी फिल्मों का मुकद्दर बनाती है?

सेवनटीज़ तक मार्केट में बॉम्बे सर्किट का वर्चस्व कायम रहा. ये माना जाता था कि अगर बॉम्बे सर्किट में आपकी फिल्म चल गई, तो बाकी सर्किट्स से भी गुड न्यूज़ ही मिलेगी. कोमल नाहटा बताते हैं कि बॉम्बे सर्किट को बेस मानकर राइट्स की कीमत तय की जाती थी. जैसे मान लीजिए कि किसी फिल्म के राइट्स बॉम्बे सर्किट में 2 करोड़ रुपये में बिके. तो वो उसकी 100% कीमत हो गई. अब बाकी सर्किट में उसके प्रतिशत के हिसाब से कीमत तय होगी. जैसे बॉम्बे 100% था, तो राजस्थान सर्किट के राइट्स 25% कीमत पर बिकेंगे. 2 करोड़ का 25% यानी 50 लाख. ऐसा प्रभाव रहता था बॉम्बे फिल्म सर्किट का. लेकिन समय के साथ डाइनैमिक बदल गया.

साल 1996 में दिए एक इंटरव्यू में तरण आदर्श कहते हैं कि मास सेंटर यानी छोटे शहर वाली टैरिटरी ये तय करती हैं कि आपकी फिल्म चलेगी या नहीं. वहीं से डिस्ट्रिब्यूटर अपनी लागत वसूल करते हैं. तेजस्विनी गंती से हुई बातचीत में तरण कहते हैं:

हम सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता के लिए फिल्में नहीं बनाते. हम रायपुर, भिलाई, गुजरात, बिहार और पंजाब के सेंटर के लिए भी फिल्में बनाते हैं. इसलिए ज़रूरी है कि शहरों से ज़्यादा फिल्में ऐसे सेंटर में चलें. बंबई में हिट हुई फिल्म का ये मतलब नहीं कि उसे सब अपनाएंगे. उसे सभी से स्वीकृति मिलनी चाहिए. आपको B और C क्लास सेंटर को अपील करने की भी ज़रूरत है. तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पिक्चर में कितना दम है.

तरण की बात के समर्थन में आमिर की ‘गुलाम’ याद आती है. फिल्म ने बॉम्बे सर्किट में अच्छा पैसा पीटा. डिस्ट्रिब्यूटर ने जितने में राइट खरीदे, फिल्म ने उससे तीन गुना ज़्यादा कमाई की. उस सर्किट में फिल्म सुपर-हिट थी लेकिन फिर भी इसे ‘यूनिवर्सल हिट’ का दर्जा नहीं मिला. उसकी वजह है कि बॉम्बे की तुलना में ये फिल्म बाकी टैरिटरीज़ में कुछ खास कमाई नहीं कर सकी.

# समय के धक्कों ने टैरिटरीज़ को कितना बदला?

सेवनटीज़ के शुरुआत का दौर. राज कपूर अपने मंझले बेटे ऋषि को लॉन्च करने वाले थे. ‘बॉबी’ को उनकी डेब्यू फिल्म के तौर पर चुना गया. उस समय हिंदी फिल्में सबसे पहले बॉम्बे टैरिटरी में रिलीज़ की जाती थीं. क्योंकि उस सर्किट से हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स को प्यार ही मिला था. लेकिन ‘बॉबी’ के केस में ऐसा नहीं हुआ. तरण आदर्श बताते हैं कि बॉबी पहले नॉर्थ इंडिया में रिलीज़ हुई. सबसे पहले फिल्म को दिल्ली, उत्तरप्रदेश और पंजाब वाले सर्किट में उतारा गया. या तो मेकर्स कोई प्रयोग करना चाहते थे. वरना जान चुके थे कि बड़े शहर भले ही जेब गर्म कर दें, लेकिन स्टार छोटे शहरों से ही बनते हैं.

सेवनटीज़ और उससे पहले फिल्मों को टैरिटरी के हिसाब से रिलीज़ किया जाता था. उस समय कोई फिल्म पूरे देश में रिलीज़ नहीं होती थी. जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘महान’ पहले बॉम्बे सर्किट में, फिर दिल्ली और यूपी में, उसके बाद पंजाब में अंत में केरल में रिलीज़ हुई थी. समय की सुई ने लंबी छलांग मारी. कैलेंडर पर ऐटीज़ सवार हो चुका था. सिनेमा जगत में एक ढर्रा बनने लगा था. डिस्ट्रिब्यूटर्स ने एक पैटर्न बना लिया और उसी पर घिसाई चलती रही. अगर एक्शन फिल्म है तो उसे छोटे शहरों में रिलीज़ किया जाएगा. खासतौर पर पंजाब और राजस्थान में. अगर उत्तेजक किस्म का सिनेमा है तो उसे बिहार और बंगाल भेजा जाएगा. अगर कोई शहरी कहानी है, जहां मेलोड्रामा ना के बराबर है, तो उसे बॉम्बे सर्किट के लिए बेस्ट माना जाएगा. पंजाब के एक डिस्ट्रिब्यूटर ने नाइंटीज़ में दिए इंटरव्यू में कहा था कि पंजाब में देओल परिवार को पसंद किया जाता है. इसलिए उनकी फिल्में तो यहां चलेंगी ही. यही वजह है कि धर्मेन्द्र, सनी और बॉबी देओल की फिल्मों को पंजाब में पहले रिलीज़ किए जाने की कोशिश रहती थी.

ऐसा नहीं था कि इन डिस्ट्रिब्यूटर्स ने शुरुआत में प्रयोग नहीं किए. रोमांस और हार्डकोर लव स्टोरी वाली फिल्में बिहार और बंगाल में रिलीज़ की गई. लेकिन वहां ऐसी गिनती की फिल्में ही चलती. वहां के एक डिस्ट्रिब्यूटर ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि सिनेमा उस जनता की पहली प्राथमिकता नहीं. उनकी पहली ज़रूरत पेट में जाने वाली रोटी है. इसलिए वो हर टिकट खरीदकर फिल्म नहीं देख सकते. उनके लिए फिल्म का पर्यायवाची मनोरंजन है. जिसे फिल्म से उन्हें मनोरंजन मिलेगा, वो बस वही देखने जाएंगे. उन्हें सोशल कमेंट्री में कोई दिलचस्पी नहीं.

अपने समय में बहुत सारा उत्पात मचाने के बाद ऐटीज़ का दौर भी ढलने को था. तभी उदय होने वाला था तीन सुपरस्टार्स का. जो हिंदी सिनेमा की दशा-दिशा बदलकर रख देंगे. आमिर खान की ‘कयामत से कयामत तक’ और सलमान खान की ‘मैंने प्यार किया’ ने सारे ढर्रों को हवा में उछाल दिया. शाहरुख की ‘दिवले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की कामयाबी से साफ हो चुका था कि जनता सिर्फ एक्शन नहीं देखना चाहती. लव स्टोरीज़ के लिए नया मार्केट खुला. लेकिन जो चीज़ किसी ताज़ा महक की तरह आई थी, अब मेकर्स उसे भी बासी बनाने पर आतुर हो गए. DDLJ जैसी फिल्में इंडिया से बाहर भी खूब पसंद की गई. नाइनटीज़ के दूसरे हिस्से में मेकर्स ने इंडियन ऑडियंस से आंखें मींचकर बाहर का रुख करना शुरू किया. अब वो सिर्फ ओवरसीज़ डिस्ट्रिब्यूशन को ध्यान में रखकर फिल्में बनाना चाहते थे. ज़बरदस्ती स्विट्ज़रलैंड और लंदन में शूट किए गए गानों के लिए भारतीय कहानियों में जगह बनाई गई. उस दशक के अंत तक ये ट्रेंड चलता रहा.

नई सदी के पहले दिन फिल्म ट्रेड मैगज़ीन Film Information का एडिशन बाज़ार में उतरा. उसके एडिटोरियल का टाइटल था, Is The Film Industry Ok? यानी क्या फिल्म इंडस्ट्री ठीक है? आर्टिकल ने इस बात की आलोचना की कि मेकर्स धड़ल्ले से सिर्फ ओवरसीज़ टैरिटरी को ध्यान में रखकर फिल्में बना रहे हैं. इसे खतरनाक ट्रेंड कहा गया. जल्द ही ये सब बदलने वाला था. साल 2001 तक नैशनल डिस्ट्रिब्यूटर के नाम पर सिर्फ राजश्री ग्रुप था. सिर्फ वही लोग पूरे देश में फिल्में डिस्ट्रिब्यूट कर पा रहे थे. 2003 में कॉर्पोरेट्स की एंट्री हुई. इंडस्ट्री में एक व्यवस्था बनने लगी. कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर अपने हिसाब से फिल्में बनाकर डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते थे. Viacom और UTV जैसे प्लेयर्स की एंट्री हुई. आगे चलकर YRF ने भी अपना डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क तैयार किया. बीते साल आई ‘जवान’ का ओवरसीज़ डिस्ट्रिब्यूशन YRF ने ही संभाला था.

# स्टार्स और उनकी टैरिटरीज़

आज के समय में कई स्टार्स अपनी फिल्में खुद डिस्ट्रिब्यूट करते हैं. हालांकि ये कोई नई बात नहीं. ये काम राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के ज़माने से होता आया है. डिस्ट्रिब्यूटर सबसे बड़ा रिस्क लेता है. एक बार प्रोड्यूसर को उसका पैसा मिला, उसके बाद वो सुनिश्चित हो सकता है. लेकिन डिस्ट्रिब्यूटर को फिल्म की मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता था. ऐसे में डिस्ट्रिब्यूटर जितना बड़ा रिस्क लेता था, उतने ही बड़े इनाम की भी संभावना होती थी. यही वजह है कि 60 और 70 के दशक में स्टार्स ने खुद अपनी फिल्में डिस्ट्रिब्यूट की. कई बार ऐसा भी होता था कि किसी स्टार के दोस्त ने कहा कि यार मेरी पिक्चर चला दो, चाहो तो डिस्ट्रिब्यूशन में अपनी कमिशन ले लेना. इस केस में भी स्टार्स फिल्मों को डिस्ट्रिब्यूट कर दिया करते थे.

सलमान खान के पिता सलीम खान इंदौर के रहने वाले थे. तरण आदर्श बताते हैं कि सलीम ने खुद CI सर्किट में फिल्म डिस्ट्रिब्यूट की हैं. ये गुज़रे ज़माने की बात है. कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर्स के आने के बाद पूरा सीन बदल चुका है. अब फिल्में पूरे देश और दुनिया में एक साथ डिस्ट्रिब्यूट होती हैं. इसमें कुछ क्रेडिट एसएस राजामौली की फिल्म ‘बाहुबली’ का भी है. उस फिल्म की तगड़ी कामयाबी ने साउथ इंडियन फिल्मों के दरवाज़े मेनस्ट्रीम हिंदी ऑडियंस के लिए खोल दिए. अब फिल्में पैन-इंडिया लेवल पर बनकर रिलीज़ हो रही हैं.

वीडियो: साउथ के वो 14 कॉमेडियन्स, जो कॉमेडी सीन्स देकर फिल्म हिट कराते हैं

.webp)

_(1).webp)

.webp)